石橋巡り

(2004年5月9日)

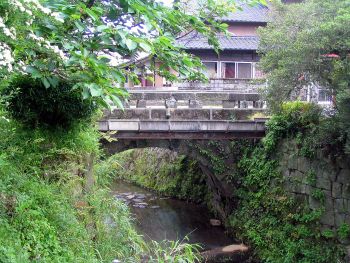

2.一の宮町〜産山村〜荻町〜竹田市

(天神橋・栃の木橋・川久保橋・小園橋・湊橋・大正橋・宮野水路橋・政所橋・若宮井路鏡水路橋・若宮井路笹無田石拱橋)

1.椎葉村〜白水村〜長陽村

3.道中で見たもの

橋長:11.5m

橋幅:3.8m

径間:6.1m

架橋:弘化4年(1847)

「天神橋の工事は、あしかけ3年を要し、約百個の石がみごとなアーチをえがいている。橋のたもとには「弘化四年丁未吉辰(1847)八代郡種山手永(現東陽村)棟梁 石工卯助」と刻まれている。

卯助の最大の事業は、緑川に架けられた下益城郡砥用町清水の霊台橋で、石工棟梁種山の卯助ら総勢72人で行なわれたとある。この霊台橋が完成の日彼はもう天神橋の着工に向けて出立していたという。

卯助は最後の一石を頂点にはめる時、その真下に威儀を正して正座したといわれ、覚悟の程がしのばれる。」

一の宮町

国道57号線、一の宮町中心部山ノ下より1.5Km東進、坂梨小学校方面へ右折、450m先に架かっています。

橋長:11m

橋幅:3.6m

産山村役場より県道131号線を1.1Km北進、南谷入口に架かっています。

産山川

橋長:20m

橋幅:4m

径間:

架橋:昭和10年(1935)

「産山川に架かる石橋としては、最上流に位置する。現存する5石橋の中では、最も新しい昭和10年(1935)の完成。

形も他の4橋と違い、流線型の見事なアーチ橋をなす。

時代が新しいだけに、幅員も最初からあったらしく、拡幅改修時のコンクリート張り出しは他橋に比べて少ない。

野田寅蔵最後の作といわれている。

全長20m、幅員4m」

産山村

栃の木橋を渡り左折、800m先左折、600m先乙宮方面へ右折、600m先に架かっています。

橋長:10.2m

橋幅:4.4m

架橋:大正11年(1922)

石工:野田寅蔵

「小園橋は、大正11年(1922)築造というから今年で82年。やはり野田寅蔵の作とされている。

橋の幅員は今でこそ4.5mあるが、実際下から望むと石橋部分はその半分しかない。

滝から見上げるコントラストは往時の姿そのまま。

石橋の長さ10.2m、幅員4.5m、滝の落差5.8m・幅12m」

産山村

川久保橋から栃の木橋に戻る。県道131号線を700m東進、左折600m先左手に架かっています。

橋長:10.2m

橋幅:4.4m

架橋:大正11年(1922)

「湊橋は、明治22年(1889)の築造。現存する石橋では。村内最古・最大を誇る。「町村制」が布かれた年でもあり、「産山村」の誕生と同じ今年で115年を迎える。

昭和43年に拡幅改修が行なわれ、アーチ部分はコンクリートで補強されたが、川面から見上げるとスケールの壮大さには、先人の苦労の跡が偲ばれる。」

産山村

小園橋より引返し、県道131号線を50m北進したところに架かっています。

橋長:11m

橋幅:3.8m

径間:5.5m

拱矢:2.5m

架橋:大正元年(1912)

探すのに苦労しました。地名は政所です、読みはまどころだそうです。

国道57号線から県道640号線へ、3.3Km先左カーブの少し先、深い竹薮の中にあります。

橋長:2.1m

橋幅:1.6m

径間:2.1m

拱矢:1,0m

架橋:大正9年(1919)

国道57号線、玉来交差点から4.3Km西、三迫バス停前。

橋長:16.8m

橋幅:3.5m

径間:15.2m

拱矢:3.1m

架橋:昭和7年(1932)

国道57号線から県道47号線に入り850m先左手、竹田中学校入口に架かっています。

橋長:29m

橋幅:2.9m

径間:18.5m 7m

拱矢:4m

架橋:明治42年(1909)

政所橋から国道57号線方面へ500mのところに架かっています。

国の登録有形文化財

橋長:59m

橋幅:4m

径間:21.5m

拱矢:9m

架橋:大正6年(1917)

石工:川野茂太郎

川野茂太郎さんに敬意を表して・・・。

国道502号線と国道57号線の合流点から国道57号線を2Km東進、若宮随道手前、左に見えます。