2009.02.07

比波里川(ひばりがわ)

橋幅:2.55m+1.2m

径間:2.3m

拱矢:1.25m

架設:天保九戊戌四月(天保9年・1838年)

平成16年3月に国登録有形文化財に登録されたえびの市の靉靆橋(享保14年・1729年)は調査の余地がまだあるとして、日之影町の深角橋(天保11年・1840年)、小林市の東方字大丸太鼓橋(弘化4年・1847年)、を抜いて宮崎県内に現存する石橋としては2番目に古いものとなります

この親柱は後日高千穂町歴史民族資料館に移され、保存されています

近所の方が2名出て来られましたので、少し話をお伺いしました。

この川は「ひばり川」といい、むかしから「メガネバシ」と呼ばれていたそうです。

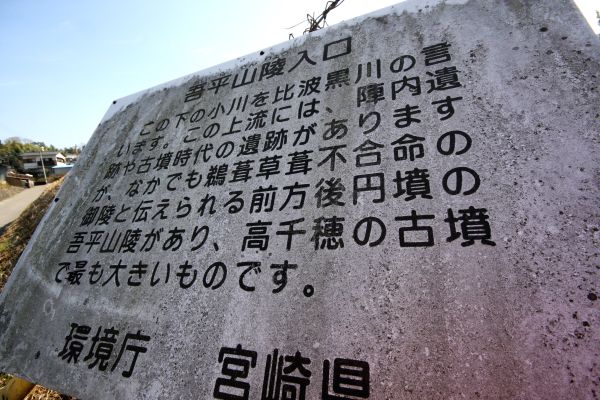

近くに吾平山陵入口の案内板が建っておりそこには

「この下の小川を比波黒川の言います。この上流には、陣内遺跡や古墳時代の遺跡がありますが、なかでも鵜葺草葺不合命の御陵と伝えられる前方後円墳の吾平山陵があり、高千穂の古墳で最も大きいものです。」環境庁 宮崎県

と記されていました。少し誤植がある案内板ですので、「比波黒」を「ひばり」と読むのかどうか不明です。

(※緒方様から早速ご連絡を頂きました。やはり比波黒川は誤植で、比波里川が正解だそうです)

贄田岳和 様

貴重な情報有り難うございます。早速見に行って来ました。

天保戊戌四月なので天保9(1838)年になります。

日之影町の深角橋が天保11年だったのでそれよりも2年古い石橋になると思われます。

コンクリートになったのが、20〜30年前だったようで、地元の藤本建設が工事してのではと思われますが、藤本建設は倒産しており、恐らく史料は廃棄されていて残っていないと思われます。

町建設課が管理する町道3号の上野三田井線に属しますが、橋梁としては台帳に登録されておらず、それ故に発見が遅くなったのだと思われます。

流石、マニアの方は違いますね〜。下から見てアーチがやっと見えました。

年号以外の橋名とか石工名とかが入った石材が将来的に発見されればもっと面白くなるのではと思います。

また、古文書が南関とか東陽村などで見つからないかなど今後の調査にも期待が持てる発見です。

高千穂町コミュニティセンター

(歴史民俗資料館)

学芸員 緒方 俊輔

高千穂町コミュニティセンター(高千穂町歴史民俗資料館)の公式HP

高千穂町の石造物

以上 2013.09.01撮影