14.大楽寺仁王像

2013.10.05

1.鐙の青面金剛 2.鹿乗の石橋 3.鹿乗の庚申塔群 4.蔵小野のチェックポイント 5.田代橋 6.新殿の庚申塔群 7.大乗寺境内宝篋印塔 8.大乗寺石造五輪塔 9.下ノ原の道標 10.願行禅寺参道橋 11.願行禅寺境内橋 12.佐柳若宮八幡宮猿田彦大神 13.曲八幡社霊泉橋 14.大楽寺仁王像 15.永興の石橋 16.田尻歳神社 17.霊山寺仁王像 18.濁淵の馬頭観音 19.西光寺寺務所前橋 20.西光寺本堂前橋 21.西光寺墓地入口橋 22.西光寺墓地入口橋2 23.殿町西橋 24.殿町古田家仲間長屋門前橋 25.殿町中橋 26.殿町東橋 27.殿町階段橋1 28.殿町階段橋2 29.殿町階段橋3 30.殿町北橋 31.永山の青面金剛

「今から約七百年前、永仁三年大友四代親時公(法名大楽寺殿高山道徳大禅定門)が亡くなられ、その菩提を弔うために三重郷中尾に、大楽寺が創建されました。しかし惜しくも大友、島津の戦乱のため全て焼失しました。

その頃、上宗方の現在地には青陽山交泰寺がありました。周防の大守大内義長公(宗麟の弟)が毛利氏と戦い、敗れて自刃しましたので、その子豊若丸(出家して顕峰秀公禅師)が亡父追福のため交泰寺を建立しました。

その後、貞享四年臼杵藩主稲葉信連公(宗方、市、横瀬は臼杵藩)は交泰寺を廃し、三重の大楽寺を上宗方に移して永寿山大楽寺とし、臨済宗妙心寺派といたしました。そして開山に、前年本山妙心寺に住職した高僧、臼杵の月桂寺の鉄帯禅師を迎えました。その後、賀来円成寺の寿山和尚が大楽寺に転住して諸堂を復興いたしました。

以来三百年間、十四世、代々の住職の護法と檀信徒の護持により現在に至っております。」

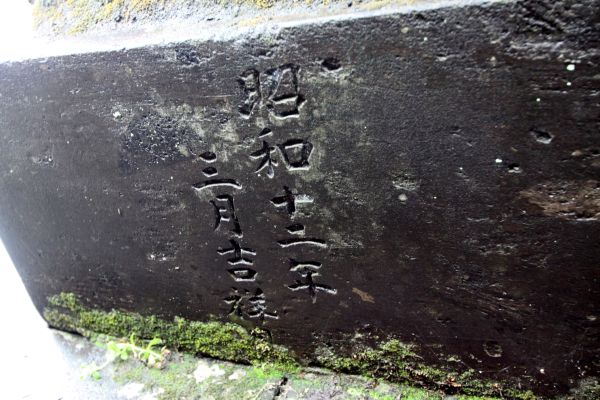

平成五年三月吉日

住職 岐津禅忠 誌す

寄進大阪市 釘宮一美

玄武 朱雀

15.永興の石橋へ