瀬茅諏訪神社仁王像

2005.12.17

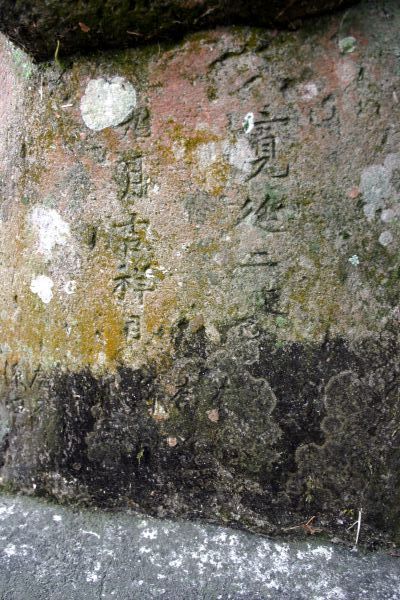

「この仁王像は、古記『庄内地理志』にも記されており、吽像の背面に『寛延二己巳九月吉祥日』の日付が刻まれていることから、1749年(江戸時代中期)のものと考えられる。

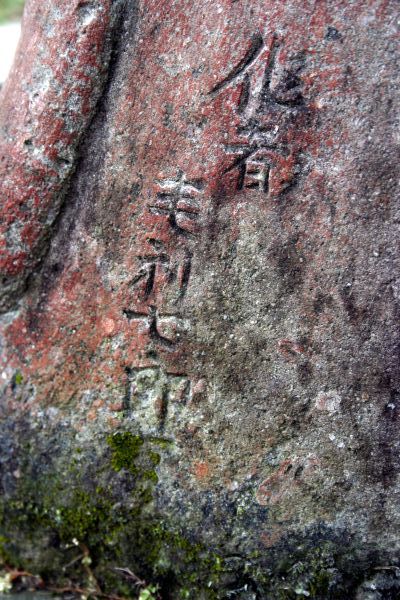

また阿像背面には『作者 毛利七郎右衛門』と人名が刻まれている。この毛利七郎右衛門は、勝岡の石工で山之口の南方神社にある仁王像も、彼の作である。」

平成24年3月

都城市教育委員会

諏訪神社

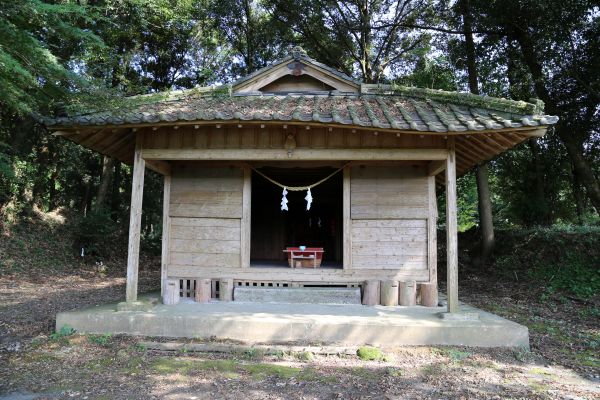

「諏訪神社は、長野県の諏訪大社を起源とし、古来、狩猟神・農業神・武神として広く尊崇されてきました。

文明18年(1486)の文書に

「木之河内諏訪山」とあるのが最も古い記録で、下木之川内の鎮守として祭祀されてきました。元の御神体は明治時代初めに庄内の諏訪神社に移され、その後、新しい御神体を彫って御安置したと伝えています。

御祭神 建御名方命 八坂刀女命

仁王像は、寛延2年(1749)に造立されたものです。仁王は、金剛力士ともいい、仏法守護の神として寺院の門前などの左右に安置されたものであり、開口しているものを阿形、閉口しているものを吽形といいます。

この仁王像が神社にあるのは、かつて仏教信仰と神祗信仰とを融合調和させていた神仏習合によるものです。幕末維新の頃に行なわれた廃仏毀釈・神仏分離によって多くの寺院や石像などが破壊されましたが、この仁王像は篤信の人々によって護られ、歴史を語る貴重な遺産となっています。

また、瀬茅の納骨堂敷地にある石塔は、諏訪山の墓地にあったものですが、戦国時代、梅北から志布志にかけての地方を領有していた新納一族の是久と忠祐の墓とされています。」

えびの市の菅原神社の仁王像の作者「毛利七右衛門」に縁のある人か

以上 2005.12.17撮影

以上 2014.08.23撮影

以上 2015.03.07撮影

以上 2016.05.21撮影