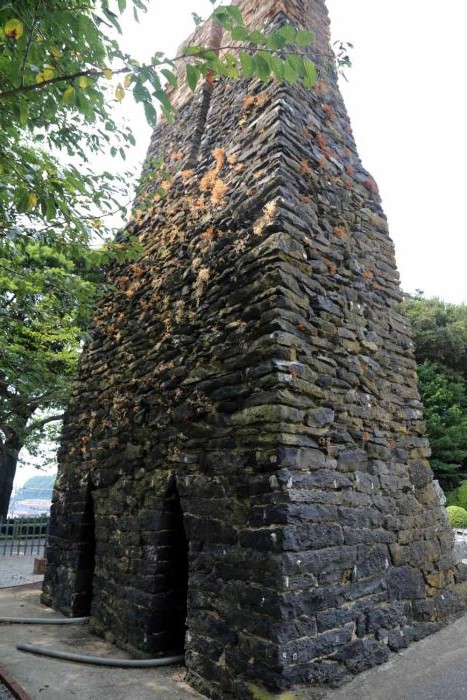

萩反射炉

2009.10.24

「反射炉は西洋で開発された金属溶解炉である。日本へは欧米列強に対する危機感が高揚した江戸時代後期、反射炉の知識が蘭書によってもたらされ、幕府や一部の藩がその導入に取り組んだ。それは、旧来の大砲に代わる鉄製の洋式大砲を必要としたからである。

嘉永4年(1851)佐賀藩が日本で最初に反射炉を完成させ、薩摩藩・伊豆韮山代官所(幕府天領)・永声藩・萩藩(長州藩)が続いた。また民間でも、安心院(大分県)・六尾(鳥取県)・大多羅(岡山県)などで反射炉が導入された。

それらのうち、反射炉の遺構が現存するのは、伊豆韮山と萩の2カ所だけであり、わが国の産業技術史上たいへん貴重な遺跡とされている。

萩藩においては、ペリー来航後の安政年間に反射炉の導入が試みられた。同藩は安政2年(1855)西洋学所を開設し、翌年造船所を設立して洋式軍艦の丙辰丸を建造するなど、軍備の拡充に努める。同藩はこれら軍事力強化の一環として、反射炉の導入にも取り組んだのである。

従来、萩の反射炉は安政5年(1858)に築造されたと考えられてきたが、現在記録で確認できるのは、安政3年(1856)の一時期に“雛形”(試験炉)が操業されたということのみである。したがって近年では、萩藩には実用炉の存在は認められず、この反射炉は試験炉であったという見方が有力視されている。」

以上 2009.10.24撮影

以上 2016.08.06撮影