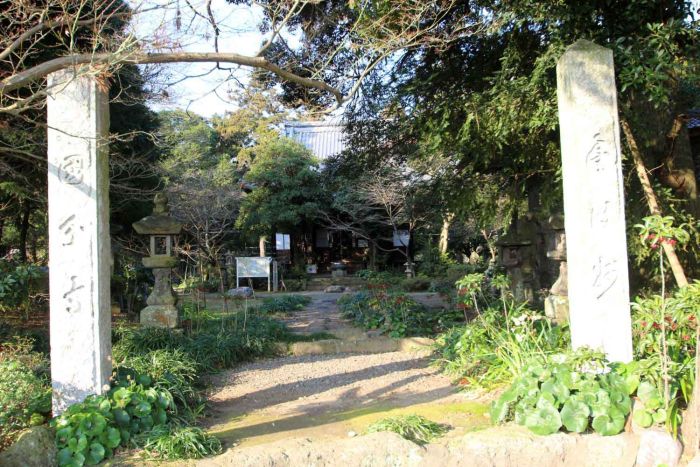

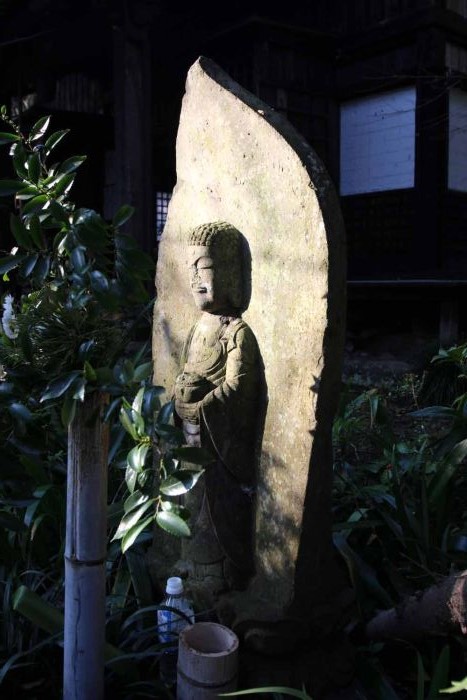

国分寺青面金剛

2017.01.02

「国分僧寺で、医王山金光明寺と呼ぶ。天平十三年(741)聖武天皇が一切災障消除年穀豊穣を発願して国毎に金光明四天王護国之寺を建て七重塔一基を造り、金光明、最勝王経、法華経、各一部を安置し、封戸五十戸、水田十丁、二十僧をあてられた。とともに僧寺、尼寺を建て、のち行基を開基としたという。天平十三年は天皇御発願の年で、なお未完成の国が多く、同十六年(744)石川年足等を諸国につかわして寺地を検定し、国郡司を督励して三年以内に完成するよう命令されたほどであり、十三年説は信じ難い。豊後風土記大分郡条に『寺二所僧寺尼寺』と見え、続紀天平勝宝八年(756)に条に越後国以下二十六ヵ国(豊後国を含む)国分寺に灌頂幡一、道場幡三九、緋綱二条を下賜され、今日寺地から奈良時代の鎧瓦や唐草瓦を出土することなどから見て、七五六年頃にはほぼ完成していたものであろう。

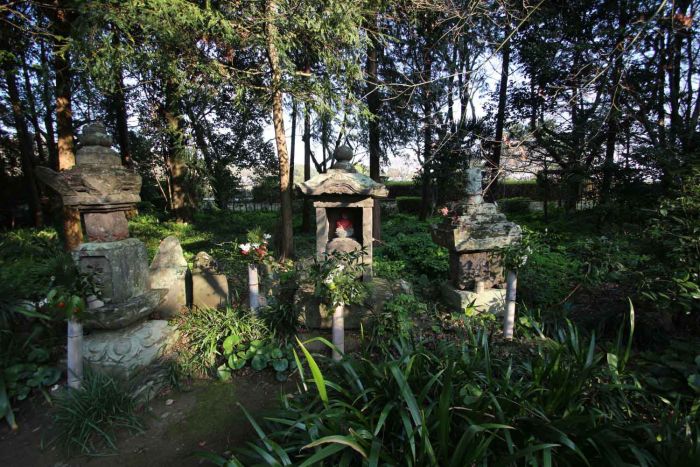

今日もとの堂塔は廃絶し、金堂跡には後の薬師堂(三間四間)塔跡には観音堂(三間三面)が建てられている。金堂跡の上壇はなくなり、十数個の原礎石(造り出しあり)を残すが、薬師堂建設の時原位置を移動したため原形を復原しえないことは遺憾である。しかし塔跡には土壇を存し、中心礎石及びその他の礎石も大部分原位置を残存する。中心礎石は観音堂床下にあり、東西長径二.一米余、中央部に心柱の乗る高さ一四.五糎直径七六糎の造り出しがある。周囲の礎石は九個現存し(三個欠)柱の芯の位置が不明であるが、ほぼ一二米四方となるゆえ、四間四面であったと思われる。やはり奈良時代の様式(東大寺式)と解すべきであろう。全国的に見てもこのような巨大な塔はまれで、おそらく続紀記載のとおり、七重塔婆一基とある詔によるもので、奈良時代式の伽藍配置では東大寺や薬師寺等の東西西塔に当る訳であるが、それらしい痕跡がないので本来西塔だけしか建立しなかったと思われる。」

大分市教育委員会