戝棿帥偺瀽忇

2013.11.10

瀽忇棦婣傝朄梫

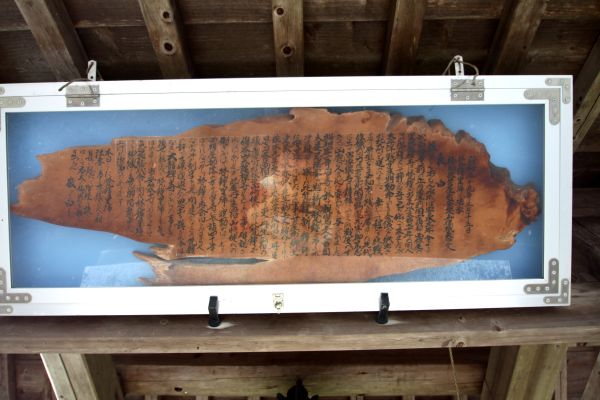

暉壀導埌壆挰埨妝帥廧怑昞敀暥

乽昞敀

嫳乆偟偔偍傕傫傒傟偽埨塱嶰擭崱傛傝擉昐廍擭慜偺惓寧朙慜崙塅嵅孲惣捙壆偺棦戝棿慣帥偵瀽忇偑弌棃丂埲棃昐幍廫擭偺娫恖乆偺怱偺椘偲偟偰惷偐側壒怓傪揱傊偰棃傑偟偨偑丂懢暯梞愴憟枛婜捄椷偺傕偲梋媀側偔嫙弌偝傟杒嬨廈傊偲憲傜傟傑偟偨丂岾偵偟偰掱側偔廔愴偲側傝尨宆偺傑傑屗敤巗偵巆偝傟偰嫃傑偟偨丂愭戙廧怑偺偍椡媦傃埌壆挰壀揷掃婽愭惗偺屼撃巙偵傛偭偰摉埨妝帤偺忇極偵偮傞偝傟愴屻偺偡偝傫偩嶳幁偺恖乆偺怱偵埨傜偓傪梌傊偰偔傟傑偟偨丂徍榓巐廫堦擭摉帥偵墬偰恊阛惞恖幍昐夞戝墦婖朄梫傪婜偵怴偟偄瀽忇偑捿偝傟偦偺栶栚傪壥偟偨崯瀽忇偼怴偟偄忇偺嫋偵埨抲偝傟偰偄傑偟偨丂偦偺帠偑埌壆挰偺嫿搚巎壠摗杮弔廐巕愭惗偺嫿搚巎偵徯夘偝傟摗杮愭惗偺桭恖偱偁傞戝暘導埨怱堾挰揷僲岥扥惗擡搧惸夋攲偺栚偵偲傑傝峏偵扥惗夋攲偺墢幰堾撪挰壃敆嶳嶈寬巵傪夘偟丂崯瀽忇偑捙扟嶳戝棿慣帥偺傕偺偱偁傞帠偑妋擣偝傟偨偺偱偁傝傑偡丂崯搙扥惗夋攲丂嶳寬巵偺摥偒偐偗偱丂瀽忇偺棦婣傝塣摦偑偼偠傑傝丂惣捙壆晹棊偺曽乆偑摉帥偵嶲寃巐廫擭傇傝偵側偮偐偟偄瀽忇偲嵞夛丂栚傪偆傞傑偣側偑傜偦偺崗帤傪尒丂娫堘傂側偟偙偺瀽忇偺嫋偱巕嫙偺崰梀傫偩巚弌傪榖偝傟崱偼側偒戝棿慣帥偺偁偭偨帠傪屻悽偵揱傆傋偔丂瀽忇棦婣傝傪仠仠傟傑偟偨摉埨妝帥偵偍偒傑偟偰丂媫嫆憤戙夛傪奐偒瀽忇棦婣傝傪暓墢偲婌傃屼摨堄怽偟忋偘偨師戞偱偁傝傑偡

杮擔偙偙偵瀽忇棦婣傝朄梫偵摉傝丂桳墢偺恖乆憡廤偄崸傠偵惞宱傪撉偠傘偟偰峀戝偺暓壎傪幱偟傑偮傜傫

宧偭偰敀偡乿