富貴寺

2004.07.24

「蓮華山富貴寺(蕗寺)は、六郷満山のなかで、満山を統括した西比叡山高山寺の末寺の一つ。天台宗に属しています。

寺伝によると、養老二年(718)仁聞菩薩の開基といわれています。

昔この地に、高さ九七〇丈もある榧の大木がありました。その影は数里を越え、朝は河内の塔御堂、夕には田原の釜割まで届いたそうです。竹田番匠が、この榧の木の一木で大堂を造り、仏像を刻んだといいます。その余材で牛を刻み、それでもまだ余材があったので、刻んだ牛に乗せて熊野に運んだところ、途中で牛が動かなくなりました。その地に建てたお堂が、真木の大堂であると言い伝えられています。

国宝・大堂は西国唯一の阿弥陀堂であり、九州最古の和様建築物です。内陣には本尊阿弥陀如来坐像(重文)が安置され、堂内の壁画(重文)は平安三壁画の一つに数えられています。

境内には国東塔、石殿、板碑、笠塔婆、仁王像、梵字などが多数あります。」

「富貴寺大堂は、明治40年に特別保護建造物に指定され、昭和27年以降は国宝として保護されています。阿弥陀如来坐像は、大正7年に国宝に、昭和25年に重要文化財に指定されています。

平安後期、浄土思想阿弥陀信仰全盛期の建立で、総素木(榧)造りです。三間四間(柱の間が三つと四つ)の建物で、周囲に廻縁があります。大面取りの方柱に舟肘木をのせ、その上に単層宝形造りの屋根をのせ、行基瓦葺二重繁垂木になっています。簡素な形、優美な屋根の線、それらがどっしりとした安定感を与えています。

内部は板敷で、四天柱で内陣が区切られ、阿弥陀如来坐像が安置されています。須彌壇の格狭間の線はふっくらと優しい形をしており、小組格天井は端正です。

大堂はこれまでに四回の大修理が加えられました。文和二年(1353)の墨書のある棟木の一部が残存しています。現在のものは昭和二十三年から二十五年に大修理されたもので、昭和四十年には行基葺に改修されています。」

富貴寺パンフレットより

以上 2004.07.24撮影

参道の上り口にある石憧(石燈籠に似ているが火袋がない)は高さ215センチ。六面に六地蔵を刻む江戸時代の作。

県指定有形文化財

参道両側にある石殿はがっちりした作りで、十王を刻んであるので十王石殿ともいいます。

室町時代の作。

県指定有形文化財

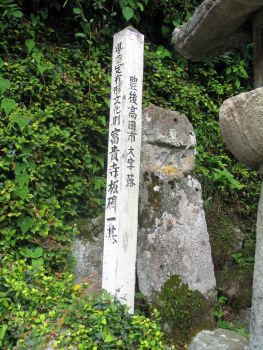

参道左側の板碑(一石で作った卒塔婆)は祐禅大徳七年忌のもので、延文六年(1361)の銘があります。

県指定有形文化財

鎌倉時代の僧侶広僧によって建立され、最も古いのは仁治二年(1241)のものです。

国東塔は国東地方に特有の形式だということで、天沼博士が命名された由緒あるものです。大小二基のうち、大は無銘、小は慶長八年(1603)と墨書の銘があります。