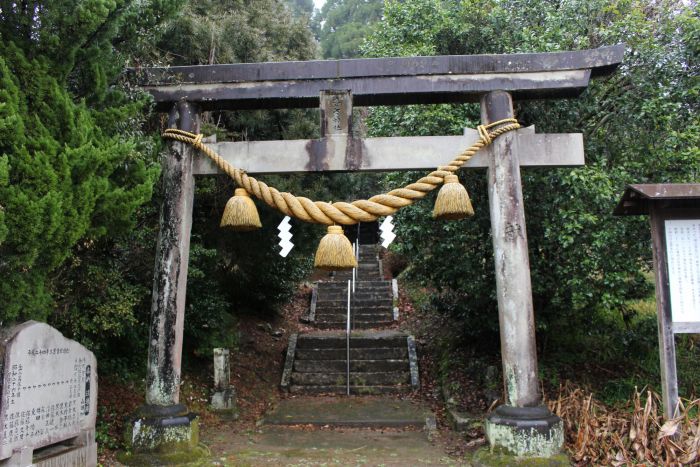

迫野内神社

2013.08.03

「祭神 天照大神外十五柱

本社の創建は詳かでないが、町誌並に門川町三ケ瀬藤田丑弥氏宅に伝わる古書によると、古くより住民の崇敬厚く中にも天文年間は崇敬者非常に多く霊験を蒙る者多かった。

伝えるところによると、永禄年間三ケ瀬に何処よりともなく上人(僧)が来て山中(三股)大明神(現在門川高校作業宿舎付近)に住み、天照大神を崇敬する事厚く、従って御恵を受ける事が多かったので、神官の嫉を受け種々問答したが、かねて尊崇する大神の御恵によって打勝ったので、神官は直ちに帰ったから上人は酒を持って行き神官に贈ったけれども受けなかったので、遺憾に思い虫にもなれと唱えて酒を谷川に流したところが、三ケ瀬地方の作物に虫が生じたので村人達は上人に頼んで大神に除虫の祈願をなしたところ、忽ちに虫が去って豊作となったという。

上人は元亀元年(1570)織田信長時代、迫野内に移住し天正二年(1574)九月(今より434年前)本社を再興した。慶長十年(1605)十月、上人は社殿内に石の牌を建立し天道様と称した。

祭礼は旧暦の二月十五日と九月十五日の年二回行われ、参詣者も町内はもとより三ケ瀬方面、都農町方面からも非常に多かった。秋の祭礼には、神楽と旧太鼓踊りが奉納されています。

嘉永八年(1854)黒木与作氏唐獅像二本を寄進せり。

安政二年(1856)神社石段を築く。

昭和二十一年に地内の若宮神社の神殿を移転して同年五月 十四日合祀祭を行い現在に至る。」

以上 2013.08.03撮影

以上 2020.01.25撮影