末永の田の神

2004.04.18

「当時この末永地区は水田だけだったのですが災害が多かったため、災害を鎮め豊作をもたらすように話し合われ、代表二人(谷口良助・永前清助さん)で川辺(鹿児島県)まで行って“田の神さあ”作ってもらうように出かけました。

馬の背に乗せたり、みなさんが担ぐ“モッコ”(竹で網んで作った道具)で末永まで来ました。

当時は、“田の神さあ”の座る場所も無く、永前さん北側墓地の東北の角に居られました。何もない時代でしたから、毎年5月4日頃になれば“田の神さあ”に“チマキ”を区民の皆さんが上げにこられれば、子供たちはそれをもらいに行くものでした。子供たちはそれが楽しみのひとつでした。

私も、子供で“田の神さあ”のことはあまりよく分からなかったのですが、何時の間にか“前原実義”さん宅の裏に“田の神さあ”がおられた頃の事だと思います。前田・大明司の方々が借りて(おっとい(盗む)“田の神さあ”)いかれたとの事でした。3年経ったら帰って来るとの事でした。私が3・4年生の頃、今日は“田の神さあ”が帰ってこられるという事で、旧末永公民館で前田・大明司の方々が、豊作なったお礼にお土産をいっぱい持ってこられて“カンメ踊り”をされたのを覚えています。注・・・おっとい“田の神さあ”は、不作の地区の人たちが豊作になるように黙って借りられて(出稼ぎに行く、3年したら帰ってくる)書置きを残して村を出て行き、念願が叶うといっばいお土産を持ってお礼返しにこられる風習

ところが、4・5年たってから満州事変続いて大東亜戦争が勃発し“田の神さあ”事は気にもしなかった頃、その年に私が分区長をしていたときのこと、本石大工さんが私にいきなり(“田の神さあ”を見いやったか)“田の神さあ”を粗末にしているから台風が来ったいが。貴方が分区長だから今年ほどよい年に“田の神さあ”をいい場所に移さないと云われました。

早速各4分区長宅を廻り話をしたところ、下末永中末永分区二分区でやることになり、それ以来長いこと盛大に祭りを行ってきました。

ところが、余りにも長い間“田の神さあ”が屋外に放置されてましたので、私が昭和五十七年に還暦厄払いを機に“田の神さあ”の入る家を建立し現在の姿が出来上がりました。

現在は、前区長の本石さんが末永区の祭りにしようと働きかけ、五穀豊穣を祈願して区民全員で毎年5月4日に、“田の神さあ”のお化粧直し、区の女性部で“にぎりめし弁当・お煮しめ”を作り、“田の神さあ”広場で地区民・来客・高齢者・子供達と盛大に祭りを実施するようになりました。」

(谷口正行氏聞き取り)

田の神の生い立ち 地域概説

「えびの市は、四方を山に囲まれた盆地で、中央はほとんど水田である。北側は九州山脈の屋根に沿って川内川が流れており、南側には水分(みくまり)の山といわれる霧島の連山がそびえている。水量に恵まれたえびの市は古くから米どころとして知られてきた。

飯野という地名も稲に関係がある。数ある豊作物の中でも、稲は特に重要な作物であったから、えびの地方に際立って田の神石像(田の神さあ)が多いのもうなずける。飯野でも特にこの末永の地域は“田の神さあ”のおかげで、水・土壌的にも恵まれ現在では日本一おいしい“ヒノヒカリ”を生み出している。

この地は、旧島津藩の領域であった。言うまでもなく島津はこの地に美貌の目を向けていたのである。それだけに、過去には多くの戦乱にも巻き込まれてきた。

えびの市は霧島山の信仰に育まれながら、一方川内川の源流に位置し、薩摩、球磨、日向、三国に界を接する交通の要衝でもあった。」

田の神信仰

「田の神は、田んぼに石像や自然石を立てて祀っている。“田の神さあ”又は“田ノカン”と呼んでいる。春の彼岸に山の神は里に降りて“田の神”となり、秋の彼岸に収穫が終わると再び山に登って“山の神”となる。この山の神は、田の神となりたまう神で、きこりや猟師のための神ではない。

自然石や石像を田の神として田んぼに立てているのは、ひとつの石神信仰である。それらの石が、ほとんど男性性器(後ろから観察すると)をかたどっているのは、古代からの性器信仰の表れ・子宝子孫繁栄の表れと見られる。又、これらは自然災害や飢餓発生時のほか、新田開発、門割時に、みずからの幸福のため、その土地の生産力の向上・五穀豊穣を願ってつくられてきた。」

田の神さあの形

「“田の神さあ”にはさまざまな形が見られ、仏像型・僧型・旅僧型・田の神舞型に分類することができる。これらは仏像型系統と神像型系統のふたつに分けられ、前者が薩摩半島の北側地域から、後者は諸県地方から発生した。初め“田の神さあ”は、仏像や神像として出発し、それが“田の神舞”などの姿を刻んで庶民かされていった。つまり、仏像系統は、初め仏像として出発し、仏像型→僧型→旅僧型、神像型系統は、神像から発して神像型→神職型→田の神舞型へと変遷していったものと考えられる。

南九州で年号の判明しているもののうち、一番古いのは鹿児島県鶴田町紫尾の田の神で、宝永二年(1705)に造立されたものである。えびの市では、享保九年(1721)に造立された中島の田の神(神官型)が一番古いと言われている。

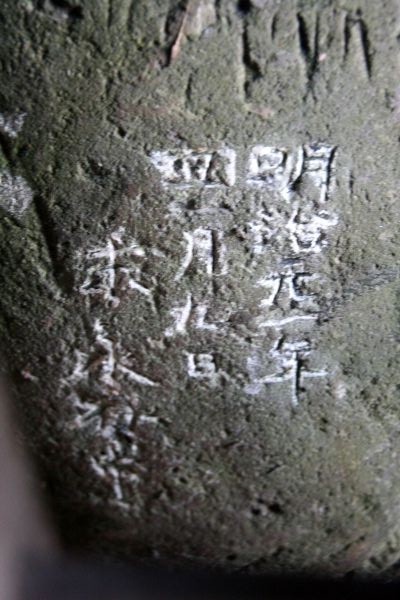

さてここの“田の神さあ”でありますが、明治元年造立と記され、“シャモジ”と茶碗をもっております。杓子とは飯や汁をすくう飯匙、シャモジのことである。飯杓子をメシゲ、汁杓子をサクシという。えびの地方では飯の方をモドシ、汁の方をナオシと呼んでいるところもある。

メシゲというのは飯匙(めしがい)の点かだという。主婦を山の神というのは、メシゲが山の神の舞の採物として用いられていることとかかわりがある。」

田の神の表情

「特に、この末永の“田の神さあ”の表情は、笑っているようで泣いているような憂いさえ感じる複雑な表情である。

『鹿児島県の歴史』の中に、『薩摩藩の百姓の生活は苦しく、年貢は9割前後、公役=クヤク=(講=みぞ=ぶしん等の公の夫役)は月に十日前後あったから、農業は女子供の手にゆだねられ、その収穫はやっと1ケ月の飯料しかのこらなかっただけというひどい収穫ぶりであった』と述べてある。

『旧薩摩藩門割制度』の中に、『藩主の農民に対する誅求(ちゅうきゅう)は斯くの如く、限りある精力と体力をしか有せざる農民等が疲労困憊の極に傾くは自然の勢のみ。(中略)されば農民を慰籍する必要を認め、毎年正月4日をもって『仕度い放題な日』と定め、その日に限り飲食、放歌、乱舞を問わずいかなることも咎めず、もって平常沈滞せる百姓の鬱気(うつき)を晴しめたり』とある。

藩当局においても苦しい農民の生活は十分承知していたと思われる。何といっても米は藩の財政を支える主要な農産物であったから、田の神石像を造ることによって、タノカンコ(田の神講)をますます盛んにし、『仕度い放題な日』を設けて農民の生産意欲をかきたてたのである。

このような過酷な暮らしの中で、したたかに生きてきた農民たちが日頃の思いをこめて造ったタノカンは、農民の分身であり、苦渋にみちたその顔は農民自身の表情であった。『デフッジョ(大黒さま)は人にかくれてん働け、タノカンはヨクエ(憩え)と言ったげな』という話は古老たちからよく聞いたものである。働くことをいやが上にも強制され、しかも働くことを何よりも美徳とされた農民社会にあって、『ひとにかくれてん、よくえ』教えてくれた神が、タノカン以外にあったのだろうか。」

(えびの市史より)

・・・末永の“田の神さあ”の色づかいは・・・

「『支度い放題な日』これが、わが末永の“田の神さあ”祭りの原点のような気がする。

化粧なんて貧しくて自分自身ができない分、“田の神さあ”にきれいなお化粧をすることによって、自分と重ね合わせてみていたのではないか。それにしても、先人の色使いはあでやかだと感心するものである。」

以上 2007.09.23撮影

案内板が建てられていました

以上 2011.08.13撮影

以上 2012.09.16撮影

以上 2015.02.07撮影

以上 2017.03.12撮影