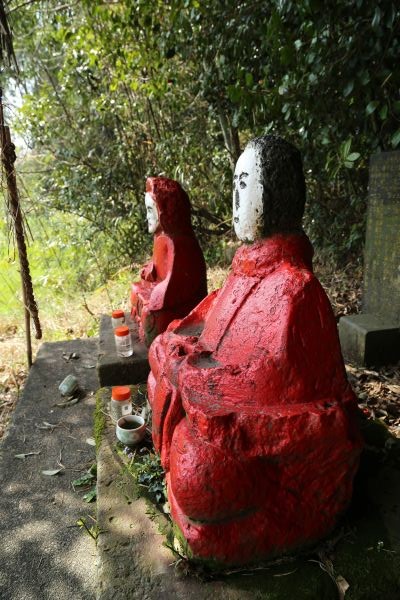

八所の田の神

2010.08.01

「この横を流れる大谷川の水源は、山の神にあり、滾々と湧き出る水は、昔より涸れることなく、栗須の下を流れて、城の下川となり約10Km下流の大久保で岩瀬川に合流する。流域は昔より我等の祖先が開田し、営々として耕作を続けて来た。『ご飯粒をこぼすと目がつぶれる』といわれた程に大切な食糧である稲には、神が宿ると考えられ、神は春には田に降り、晩秋には山に帰られると信じていた。又、『サ』という神様が、春になると、天から降臨され、神に仕える早乙女は生贄にされたともいわれている。田の神に化粧するのは、ここらに由来しているものと思われる。旧薩摩藩領内では、今より約270年前頃より、田の神像を石で彫刻し、田の見える場所に安置して、豊作を祈願するようになった。八所の田の神は初めに、大きい方の神像が造られた。その後は豊作続きであったので、他地区の人達が『八所の田の神は、豊作を授けて下さる有り難い神様だ。』ということで、夜、こっそりと借りて行った。ところが帰された時には、頭がなくなっていた。そこで八所の人々はしゃもじを持った小さい方の田の神を造って、二体並べて祭って来た。昭和二十三年に田の神お化粧の時、首なしの神にも頭を造って、くっつけた。昭和八年には野尻原開田のずい道が通じた為に水位が下がり、田の神の前に揚水ポンプが設けられた。昭和六十一年に、ずい道の老朽化による改造工事の為、昔からの鎮座地で『字、佐土元、三三八一番地一〇(367㎡)』に台座を作り永久に田の神の敷地に使用することになった。旧三月十五日にはお化粧をし『サ昇り』には、焼酎や田の苗等をあげて豊作を祈念した。

“春田打つ、夏の早苗とるあしたより、秋の夕を守る田の神”この度の鎮座に当り、由来を記し、後世に伝えるものである。」

昭和六十一年三月吉祥日 八所田の神講一同

以上 2010.08.01撮影

以上 2015.03.22撮影