朝倉観音馬頭観音

2015.07.20

「この池は、旱魃のとき、小女が黄金の鍬をもって池をさらえると忽ち大雨が降るという伝説をもっている。昔から霊域とされ『古写本』によると、『朝倉山は日神出生の処と云伝えたり。此処に池あり、左眼を洗えばもって神を生む。号して天照大神という。また、右眼を洗えばもって神を生む。号して素戔嗚尊という。凡そ三神。神書に詳かなり。』と。(月読尊素戔嗚尊はともに天照大神の弟である。)

勿論、神話・伝説の域を出ずるものではないが、云々・・・。」

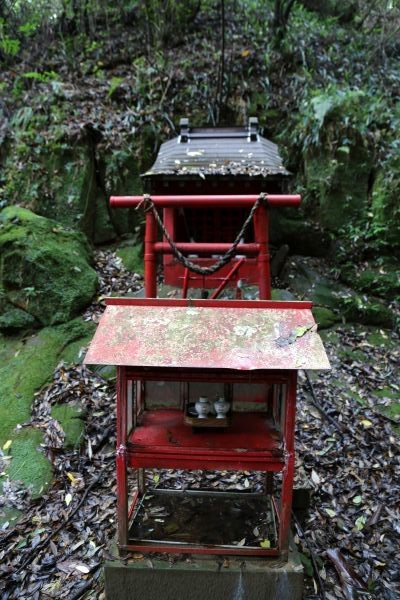

「この朝倉稲荷は、倉稲魂命(うがのみたまのみこと)をお祀りしたもので、白山大権現(白山妙理大菩薩)と共に朝倉寺の鎮守神であります。本来稲荷神は、古来から農耕の神として最も広く信仰されて来ましたが、近世以来各種産業、特に五穀豊穣、商売繁盛の守護神として信仰を集め、あがめられるようになりました。

平安時代の名僧空海(弘法大師)は、稲荷神社を厚く崇敬し東寺(教王護国寺京都)の鎮守としているほどです。

ちなみに、旧金崎村は明治四年の頃戸数九四戸ありましたが、そのうち六六戸が大土神社稲荷大明神(現金崎神社摂社)の氏子で、屋敷氏神として祭祀している家も三四戸を数えていました(金崎神社氏子神名簿)。

このように、稲荷神は産土神(うぶすながみ)として村人にも親しまれ信仰されたのであります。

この稲荷社は、もと石造りの祠でありましたが、この度銅板屋根葺きの祠に改築され神殿におさまり戴いたものです。」

昭和五十七年三月吉日