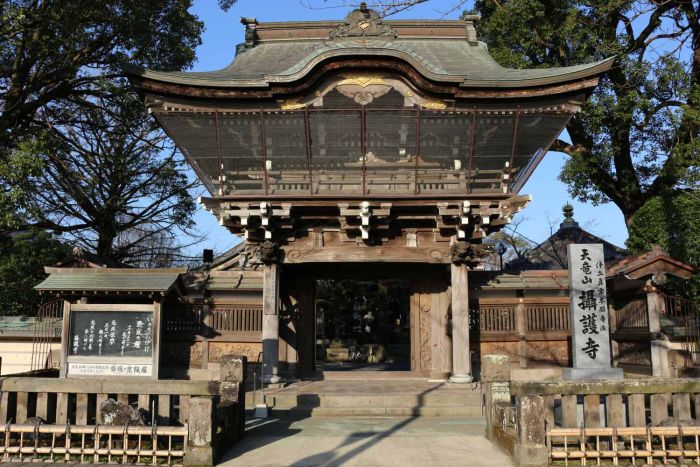

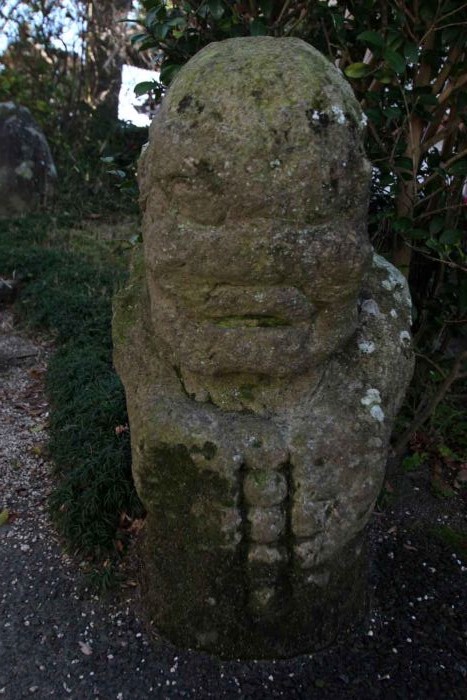

攝護寺仁王像

2016.12.25

「三百数十年に及ぶ嶋津藩の真宗禁制が解かれた明治九年の翌年十月鹿児島開教に西本願寺より開教所長として派遣された佐々木鴻熈師は各處に説教所を開設し十一年三月都城の門信徒の強い願望により新建の提出がなされた十五年夏寺号公称を申請し翌十六年五月三日付で天竜山攝護寺として認可され開基住職に迎えられたのが鴻熈師である

当山の境内地は旧島津藩の米倉屋敷のあったところで、約一万五千平方メートルありその通用門は昔の面影を今ものこしている。

明治三十年に七堂伽藍が完工したが、昭和二十年八月六日大東亜戦争で惜しくも戦災にあい山門鐘楼だけを残して全焼した。現在の本堂は、昭和三十一年に落成した。昭和四十八年に親鸞聖人御誕生八百年事業として、庫裡西門御影堂、聖人銅像等を建立しつづいて昭和五十八年に寺号公称百年記念大法要を勤修し、記念事業として寺宝堂本堂内陣の荘厳書院正覚門並びに書院庭園の完成を見、一応の寺院の形体をととのえ現在に至った。」

以上 2016.12.25撮影

以上 2017.01.03撮影

2017.03.12撮影