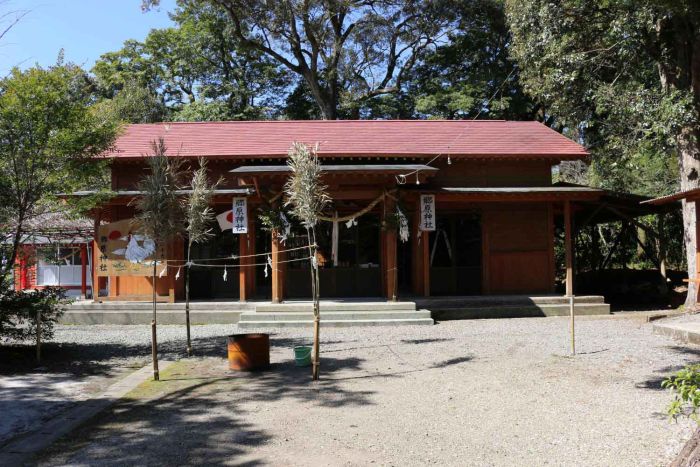

郷原神社

2017.02.25

「郷原神社は旧称が山宮神社。明治初期に全国で行なわれた神社の統合により、郷原にあった十三社を合祀して、郷原神社と名称を変更する。

山宮の歴史は古く、およそ二千年前の弥生時代に起源する。『山宮』とは山の頂上付近にあった山の霊を祭る『場所』をさしていて、そこで稲作の祭りが行なわれた。

全国の歴史ある大社・小社の多くは山を背に社殿が設けられている。現在でもその山の中に『山宮』という地名が残っている場合がある。

郷原神社の『山宮』も山の頂上付近にあった山宮の名残で神社名として長く使われたのであろう。

神社の最も古い宝物は、天正年間のもので四百年以上前のものである。

江戸時代になり、幕府の法度である『神社条目』(寛文五年)により、江戸時代の神主は、京都吉田家、白川家によって統制されていくが、代々鵜戸山神主であった松田家の松田権太夫は、延宝二年(1674年)に吉田家より法度の定による鵜戸山祠官(宮司)になり、それ以降幕末まで二百年に亘り代々松田家が現在の郷原神社・潮嶽神社・宮浦神社・大藤神社・住吉神社を含め北郷・日南の二十数社の正祀子(宮司)を兼任した。

明治になり、格村の社に神主が立つようになり、現在に至っている。」