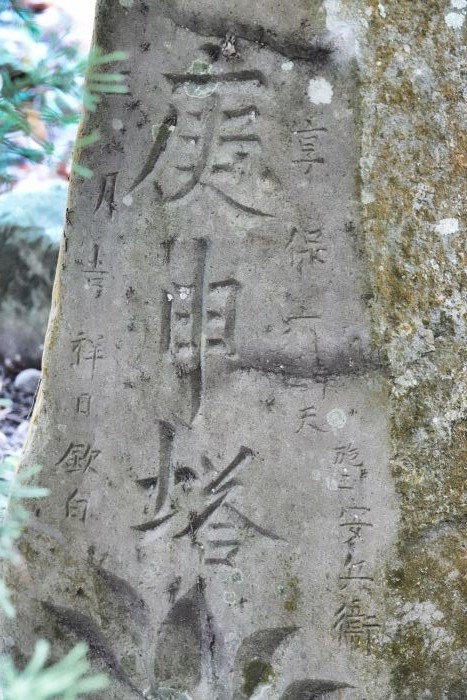

御大師堂の庚申塔

2019.11.16

「御大師堂は安永二年(1773)の『球磨絵図』に「吉祥院」と並んで書かれていることから、江戸時代には吉祥院のお堂の一つであったと考えられています。明治時代に吉祥院が廃寺となり、現在は御大師堂のみ残されています。

御大師堂(町指定)

寄棟造の茅葺きで、柱は面取りが大きく、細部の意匠などから天正年間の建立と考えられます。

堂内の厨子と須弥壇、内部の墨書から、天正九年(1581)に賀吽と行俊により造られた事がわかります。

木造弘法大師坐像(県指定)

ヒノキ材の一本造で、右手に後鈷杵を左手に数珠を持つ、真言宗で重用された像です。

頭内の墨書から応永七年(1400)に太宰府の山井弘成が仏師祐全に造らせたことがわかります。山井氏について祥しいことはわかっていませんが、北部九州の戦国大名少弐氏との関係が指摘されています。

木造毘沙門天像ほか一括(町指定)

毘沙門天は平安時代後期の作とされ、境内の持仏堂に安置されていました。ほかの神像も四所明神に祀られていました。」

湯前町教育委員会