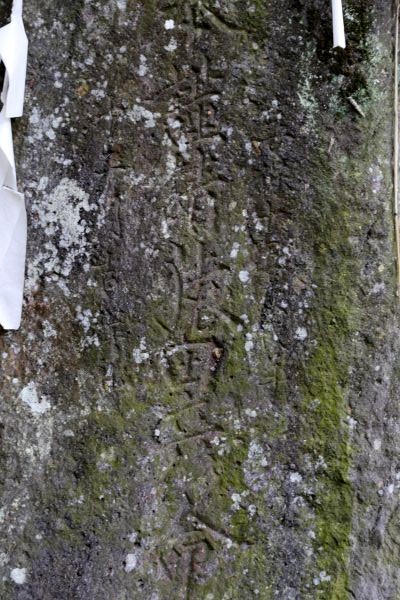

御宇田神宮猿田彦大神

2014.05.10

「御宇田神宮は、光孝帝(一書に第五十九代宇多天皇とある。)仁和二丙午年伊勢・能野・八幡三社を勧請す。其後四條帝仁治元年阿蘇一宮を合祀し四座一殿として御宇田大明神と号す。或説に曰く。

醍醐後天延長三年領主藤原光親卿天照大神・八幡・能野・祇園・阿蘇を勧請して御宇田大明神と号すとある。

神王森本但馬守藤原朝臣光秀従五位下に任ぜられ神職相勤め他に社人十二名付添い勧請の砌は、社領として田畑三百町歩寄付有之。

祭日は九月十九日(現十月十九日)には、神楽を奏し能・流鏑馬・風流舞楽等中古迄は祭典行事等 厳重殷賑を極めた。御宇田氏は後に菊池氏に属し 御宇田上総介重直、同山城爪守直貞(一書に真貞)二人共永正二年菊池の臣八十四名連署に名あり。

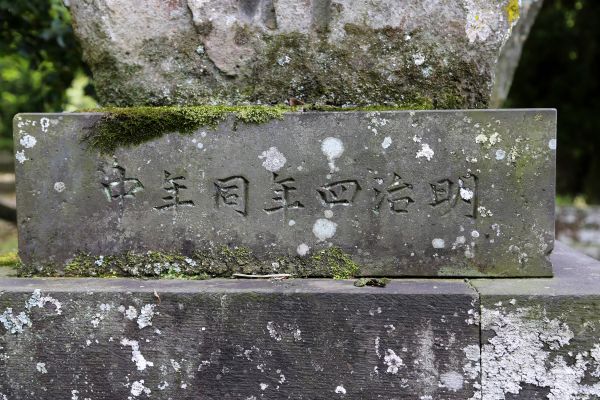

社領の儀は、その後加藤清正公の御世に、新に一石四升ご寄進相成り、寛永十年正月七日、肥後国主細川忠利公先規の通りご寄進相成り他に大幕、提灯等も神納有之。又同十四年冬、国主忠利公有馬御出陣の折森本治部と申す者迄は毎年お花畑に罷り出て玉串差し上げ年頭のお禮申し上げて来たという。

将又当社は郡中の祈祷所にて御宝祚の延長、天下泰平、風雨順時、五穀豊穣、国家安全を祈願したという。」