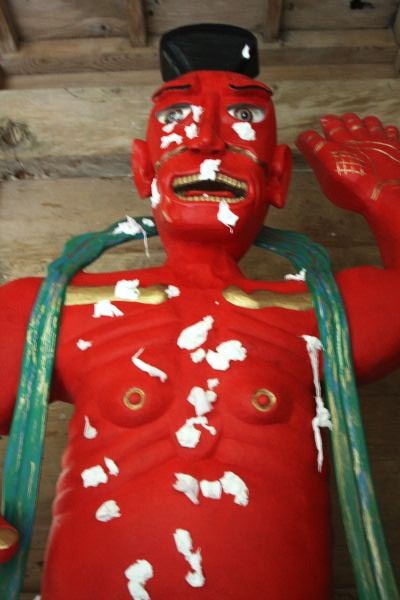

紙つぶて仁王

2007.11.25

「谷水薬師は、日本七薬師の一つで、祭日は旧1月8日、3月と9月の彼岸日、土用丑の日にあり、特に土用丑の日の夜は“夕薬師”といい多くの参拝者で賑わいます。

谷水薬師には、次のような由来が伝わっています。

“奈良時代の聖武天皇(西暦730年ごろ)のころ、都に行基僧正というえらいお坊様がいました。行基は、学問を修めるため国中をめぐっていましたが、やがてこの上麓の土地を訪れた時、ある場所が金色に光り輝いていたのを見ました。行基はこれを不思議に思い、高いところによじ登って見てみると、なんと薬師如来がお姿をあらわされ、そして、行基に向かってお告げになりました。『私は、東方瑠璃光世界(東方の極楽世界)の教主、薬師如来である。人々の病をすべて取り除く請願を立て、今ここに現れたのだ。あなたに願うのは、ここに仏堂を建てなさい。そして、私を尊び崇めるならば、国のため、人のため、私の持っている不思議な力で幸福を与えよう』とお告げになり、そしてこつ然とその姿を消されたのでありました。そこで、行基は、この地に仏堂を建て、自ら薬師如来像を彫刻し、お告げのとおり崇めることになったといいます。”

この由来については、明治30年(1897)の金堂焼失後に黄金仏が発見されたことにより、行基菩薩伝説をもとに創作されたと思われます。江戸時代中期の頃は、平安時代の桓武天皇の頃、天皇の願いにより伽藍を造営したと伝えていました。」

あさぎり町教育委員会

以上 2007.11.25撮影

以上 2012.11.17撮影