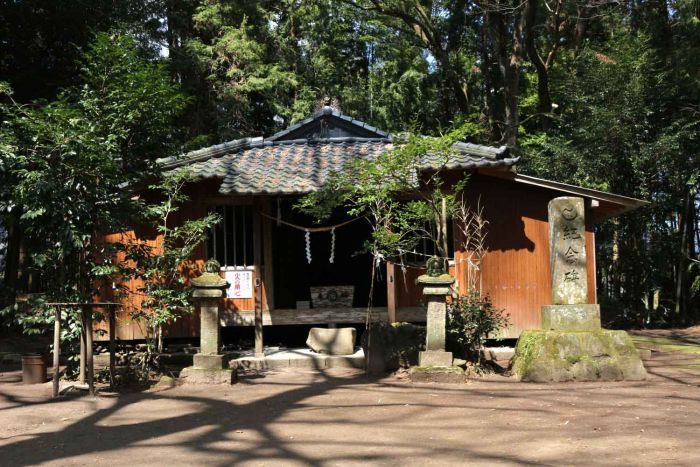

鶴丸八幡神社仁王像

2009.05.23

「元和二年(1616)九月十三日山城亀鶴城の本丸から鶴丸中城山(現在地)に移築したといわれ、通称鶴八幡と言い、昔は鶴岡正八幡と称していたことから神奈川県鎌倉市の鶴岡八満宮の分祀と言われています。

南北朝時代、足利尊氏が九州に来て、当町を本陣としたと伝えられていますが、その際に深く当社を崇敬し、種々の物を奉納したり白絹の戸張に詠歌を書して寄進したと言われていますし、その後も島津義弘が菱刈の戦いに勝利して、凱旋の時、白糸のよろい一領を奉納したと言うことです。

また鶴亀城時代に作られた太鼓の胴には、慶長四年、寛永五年の墨書が残っておりますし、延宝七年に作られた木牛は毎年田植えの所作をする打植祭に引き出され使われていますし、そのほか古い棟札、奉納札三枚があります。

例祭は三月十三日が打植祭、八月一日が夏越祭と輪くぐり、十二月十三日が約百米下の田に下る浜下りの祭があります。

この神社の石段を上りきった両側に一対の仁王の石像が立っていますが、これは神仏混こう時代に、日向山九品院般若寺の住職がここの宮司を代々兼務していたことから、般若寺の廃仏毀釈のとき、ここに移されたものです。」

湧水町教育委員会

以上 2009.05.23撮影

以上 2017.03.12撮影