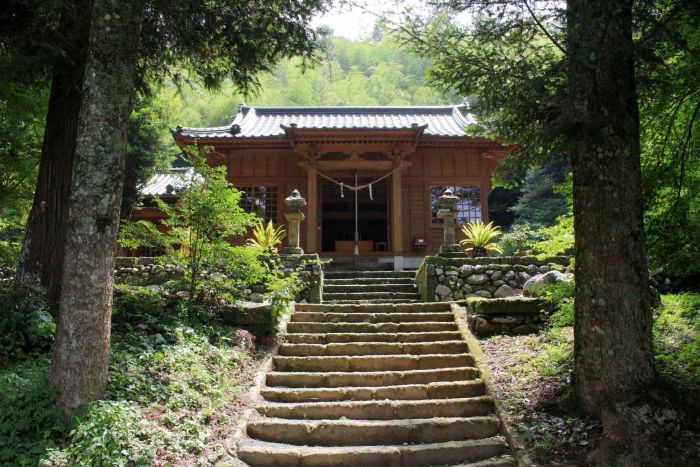

諏訪神社の田の神

2010.05.22

「執権北条時頼の時代相模の住人(現在の神奈川県高座郡早川町)吉岡太郎光重父子は、先年承久の乱(1221年)に北条泰時に従い、その戦功により、薩摩の国、東郷(斧渕、南瀬、山田、鳥丸、宍野、藤川、田海、中郷、白浜の九村)祁答院、入来院、鶴田、高城の五郷に封せられる(領地をあたへられ大名となる)然し関東にあって、薩摩の所領を支配するのは、甚だ不便なため光重は長男重直と共に早川に残り、次男実外四人の兄弟が、宝治二年(1248年)の春、薩摩に下って各郷を分領した。以来

次男実重が東郷を領し東郷の姓を名乗る。

是れ、実に東郷家の先祖にして東郷次郎と称する。而して、実重兄弟五人薩摩の国に下った際、それまで、渋谷東郷一族の守護神として、崇拝していたのは、

第一、伊勢大神宮(東郷氏)

第二、八幡大菩薩(祁答院氏)

第三、春日大明神(鶴田氏)

第四、賀茂大明神(入来院氏)

第五、建比大明神(高城氏)

の五社であり故に、以上の五社は一族の氏神なり後世に至り、諏訪大明神を加えて、東郷一族の氏神とする為、東郷氏九代重明(東郷入道重光)が明徳三年(1392年)七月二十五日現地、荒川内に勧請(分霊を移し祭ること)。

いわゆる諏訪神社としてこの地に創建し現在に至る、建物は元禄六年(1693年)再建の記録があり、現存する建物は、明治とおもわれるが詳細不明、明治以来村社に列せられ、村の鎮守の神として信仰されて来たが、昭和二十六年(1951年)四月宗教法人法の制定により氏子の管理になった。(斧渕地域十六集落による)」

諏訪神社建立六百年祭記念実行委員会

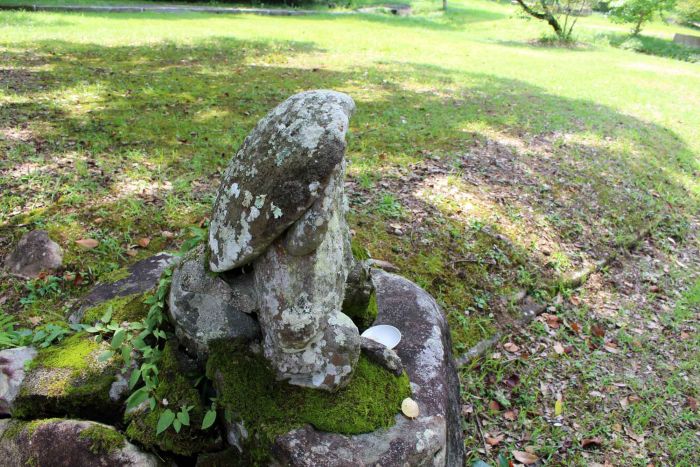

左奥に田の神

以上 2010.05.22撮影

庚申塔を探したが、なかった

以上 2018.07.28撮影