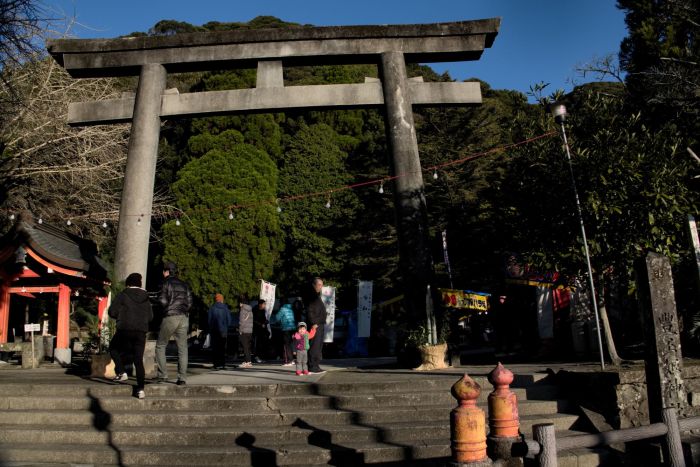

豊玉姫神社神橋

2010.12.05

「海神綿津見神の二女あり、姉の豊玉姫は川辺に、妹の玉依姫は知覧に封ぜられることとなり、衣の郡(今の穎娃・開聞の辺)を御出発になった。

その経路は、鬢水峠(鬢の毛の乱れを整えられた処)・宮入松(正式に行列を正し休憩された処)を経て、取違(姉妹の神様が行く手を違えられた処)にお泊まりになった。ここで玉依姫は川辺が水田に富むことをお知りになり、急いで玄米のままの朝食をお炊きになって川辺へ先発された。平常のように白米をお炊きになった豊玉姫はおくれてしまったので、やむなく妹姫の宰領されることになっていた知覧へ向かい、上郡に宮居をお定めになって、知覧を宰領されたという。

ここで姫神は民生を撫育された後崩御遊ばしたので、郷民は御遺徳を慕って城山(のちの亀甲城)の麓に社殿を建立し、鎮守の神として崇敬したのが、この神社のはじまりであるといい伝わっている。

のちに父神・夫神・妹神の三柱も合祀申し上げたのであるが、慶長一五年(一六一〇)時の領主島津忠充公が現在の地を寄進して、遷宮したといわれている。当神社は一郷の鎮守の神であるが、近郷の信仰も厚く、知覧忠世の和与状に見えるように、社格は高く、地方民の精神的統一の中心であった。

多数の古文書によると、応永年間(一三九四〜一四二八)・元亀元年(一五七〇)慶長十五年・寛文十一年(一六七一)等の造賛再興の記載がある。

本藩島津家の信仰も厚く、改築等に度々御加工を戴き、また年々祭米が奉納されている。特に出陣の時等は、祈願祭が行なわれ、多数の祈願文が秘蔵されている。又境内の夫婦銀杏は十五代貴久公の御手植と伝えられる。

神社に伝わる宝物も多数で、歴代知覧領主直筆の書額を始め、木彫の狛犬・セレベス島特有の武器である火焔型剣・また神楽面は(慶長・安永・貞享・元禄年間作等)三十四面に達している。

祭神に対する特殊信仰も多く、豊玉姫命は御顔形が玉の如く御立派な方で、み子をお産のときも、産殿の屋根もまだ葺き終えないうちに、軽々と御安産遊ばされたので妊婦は、当社を信仰崇拝すれば、必ず安産で、その上美形の子を生むと信ぜられ婦人の崇拝は殊に厚い。

また豊玉姫・豊玉彦・玉依姫は共に海を司る綿津見の神であらせられ、航海や船出の折は、当社を崇敬し護符を受けて身につくるときは、絶対安全と幸福が得られるものと、漁業の方面に特殊の信仰がある。。」

以上 2010.12.05撮影

以上 2017.01.01撮影

以上 2018.01.01撮影

以上 2010.01.01撮影