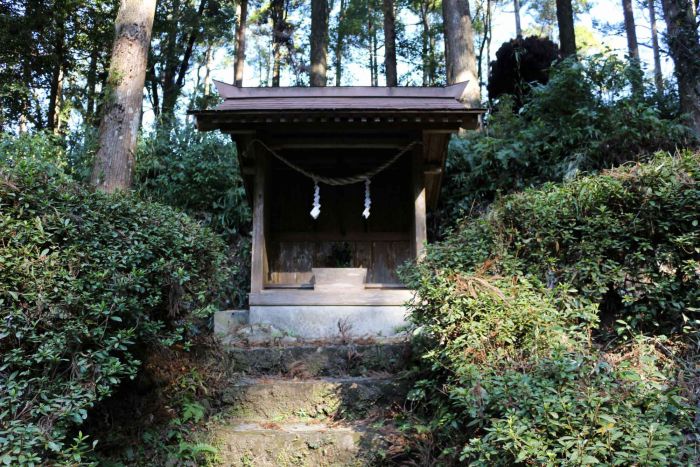

住吉神社の仁王像

2017.12.09

「住吉神社は末吉郷の郷社であったが、昭和七年七月十九日に県社に昇格した経緯がある。

祭神は底筒之男命・中筒之男命・表筒之男命の三神(住吉三神)である。御神体は石の鏡と言われる。

創建年は古代と言うも、明確ではない。末吉には古事記・日本書記に見える神話の地名が数多くあり、伊弉諾尊が檍ケ原で禊祓いをされた時、住吉三神が生まれたので、此の地に上古より住吉神社を建てたという。

慶長四年(一五九九)この地方に庄内の乱が超こり島津方と伊集院方が領地を争い、島津龍伯(義久)は当社に戦時祈願して戦い、乱平定後、島津氏の尊崇いよいよ篤くなり、薄庁直轄神社に列した。

当社には文化財も多く、住吉神社本殿(一八四八年改築)、姥石(住吉山頂)、短冊(歴代藩主等の和歌)、神王面(二面)は市指定文化財である。毎年、十一月二十三日の豊祭に執行される流鏑馬は、県指定無形民俗文化財であり、当日は奉納武道大会や油竹登り等で賑わう。

末吉の地名の起こりも、この住吉から来ていると言われ、周辺は憩いの杜としても整備されこの地鎮守の神として崇敬されている。」

曽於市教育委員会

平成28年11月建立