山宮神社

2014.06.28

「社伝によると和銅2年(709)の創建と伝えられ、大同2年(807)6月に6社(田之浦山宮神社=天智天皇・山口社〈安楽山宮神社〉=大友皇子・鎮母神社=倭姫・安楽神社=玉依姫・若宮神社=持統天皇・枇榔神社=乙姫)を合祀して山口六社大明神と称していた。明治維新後、山宮神社と改められた。祭神は上記六座で、神鏡が御神体である。 奉納された多数の懸け仏から、鎌倉時代にはすでにこの地方の尊崇を集めていたようで、このことは明治時代枯死した入口左側にあったもう一つの大楠の根元から出土した古墳の副葬品に中国宋代の蔵骨品等があることからも判る。さらに藩政時代には志布志郷の宗廟として郷民の氏神信仰の中心となった。」

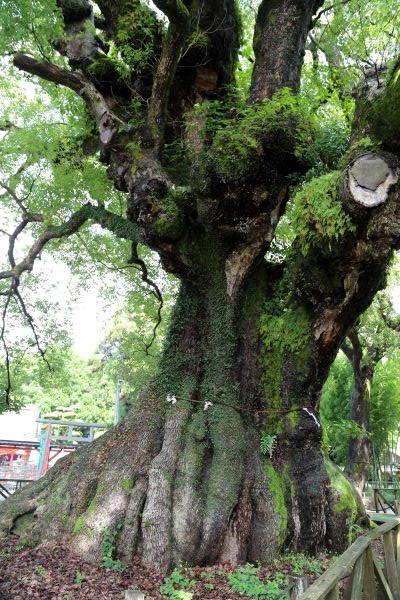

「山宮神社境内にそびえるこの大クスは、樹齢が古いこと、樹姿が正しいこと、樹勢が旺盛であることにより、植物学上の貴重な標本として、昭和16年に天然記念物として国の文化財指定を受けています。

山宮神社は和銅2年(709年)の創建と伝えられ、祭神は天智天皇を含む六神であり、この大クスも天智天皇の御手植との伝説を残しています。又、明治26年に境内南側にあった対の大クスが枯死した時、その根元より中世の墳墓と思われる遺物が出土していることは、この巨木の年齢推定にも参考になる事と考えられます。

幹形は、不整で凹凸が多く、根は浮き上がった様に見えます。幹内部は大きな空洞で大人が10人以上入れる広さとなっています。

大クスは永年にわたり台風等の被害を受けてきました。特に昭和24年のデラ台風襲来の際は、西に伸びた大枝が折れる損傷を受け、大きく開いた穴を軽量コンクリートで塞ぐ処置が施されました。しかし、後に、この部分から下方が樹根まで枯死してしまい、主幹も傾いたようです。さらに、この傾斜を防ぐため支柱の設置も行われましたが、歳月と共に軽量コンクリートの断裂や、樹皮の支柱への食い込み等も見られ、また腐朽箇所周囲の回復も進展が見られませんでした。

志布志町では、平成11年に樹木医の診断を受けましたが、その結果、樹勢回復に悪影響となる様々な問題が明らかになりました。

このため、町では、文化庁の指導の下に、植物学者・樹木医・神社や地元の代表者等で構成された『志布志の大クス保護対策検討委員会』を設置し、平成14年度から3年間、国・県の補助を受けて、大クスの保護増殖事業並びに保存修理事業を実施しました。この事業では、樹木治療だけではなく、周辺の土壌改良・参拝者による踏圧の防止対策・排水対策等の工事も行いました。

今、地元の安楽小学校では、児童の手によってこの巨木の実生苗が育てられており、子供達と共に成長しています。約1000年にわたって、地域を見守り続けたこの巨木が、地域の宝として、いつまでも大切に保護されていくことを祈りたいものです。」

志布志市教育委員会