宝満寺跡

2004.03.13

「明治2年(1868)の廃仏毀釈によって廃寺となった秘山密教院宝満寺の遺跡である。

宝満寺は聖武天皇神亀年中(724-728)の壮健と伝えられ、正和5年(1316)院宣を受けた信仙上人英基和尚により再興された勅願寺である。

元応2年(1320)本山の奈良西大寺より下向安置された本尊如意輪観音は運慶一代の名品といわれ、安産守護の霊仏として奥三州の尊崇を受け、安産の護符を授る新郎新婦のシャンシャン馬の参詣風物もこの地にはじまるとされる。

興国元年(1340)足利直義は日向一の寺として一国一基の塔婆を安置し仏舎利を奉納している。宝満寺はまた古来院参の寺格を有し代々の住職は上京参内して香衣の勅許を受ける名刹であった。

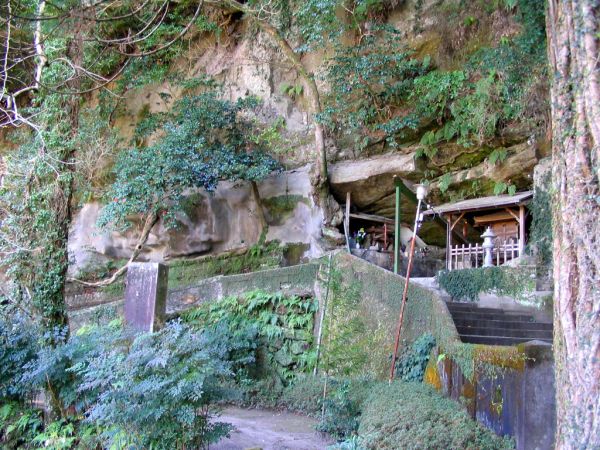

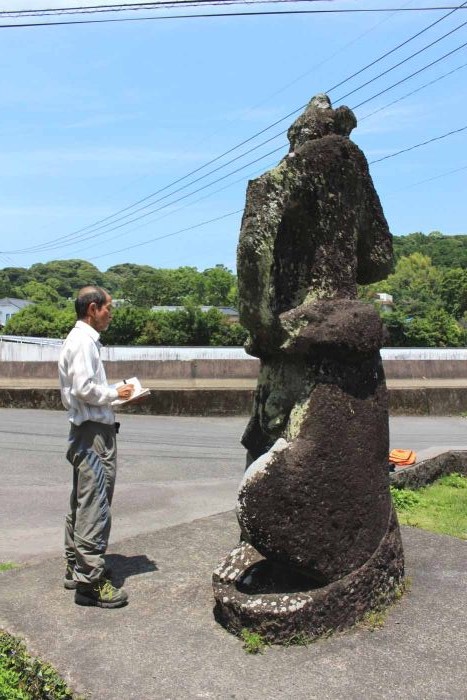

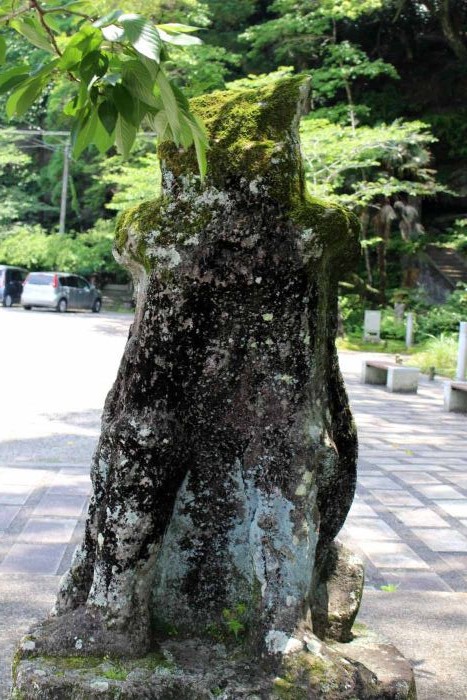

明治2年の廃仏毀釈により西海の華と呼ばれた美しい華麗な堂宇や什宝記録等の一切を焼失したが、本堂の敷地跡に旧庭園石橋下馬札隈田原兄弟仁王像、歴代住職墓等を残し、岩窟や背後の自然林と共に往時の繁栄を偲ばせている。

尚、廃寺後も町内有志の仏心講の手により、観音堂を建立して宝満寺の観音信仰を現在に伝え、旧4月8日の釈迦祭りは今も盛大な賑わいを見せている。」

「応永八年(1401)の島津家の内乱のとき前川河中で戦死したと伝えられる隈田原兄弟の武勇を偲んで建立されたもの。」

以上 2004.03.13撮影

以上 2016.05.22撮影