大慈寺仁王像

2011.07.24

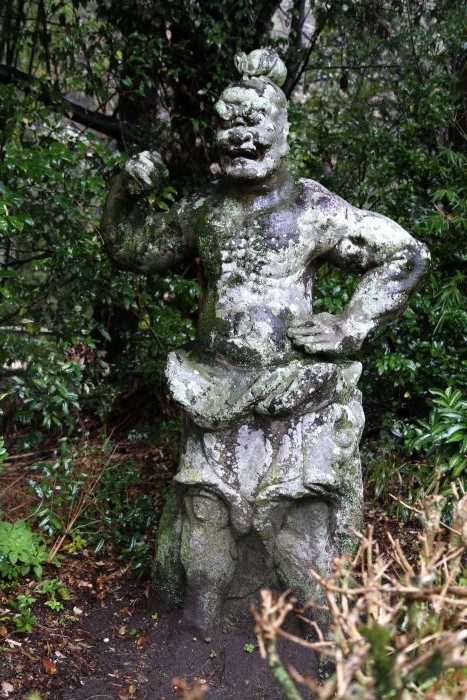

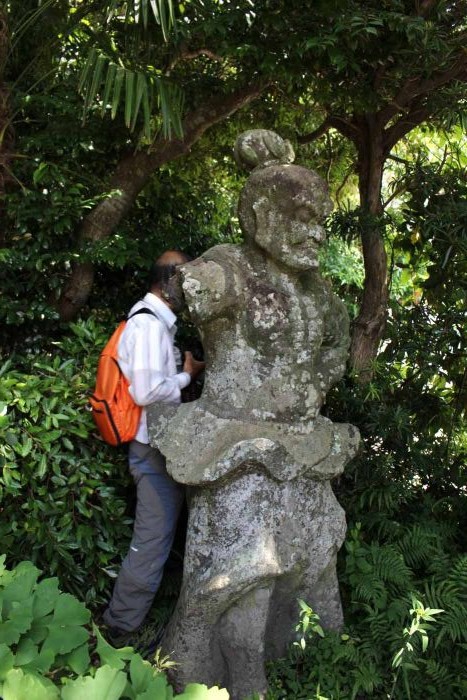

「この仁王像はロを開いた阿形相を示す像で『密迹金剛』といわれるものです。

シラス台地に覆われた南九州では、熔結凝灰岩製の石造物が数多く見られますが、中でもこの豪快で気魄あふれる大慈寺のものは、石造彫刻の仁王像として唯一、県の指定文化財となっています。

この像は、明治二年(1869)の廃仏毀釈で破棄され土中に埋もれていたものですが、明治十ニ年(1879)の大慈寺再興に伴って土中から探り得た一体です。

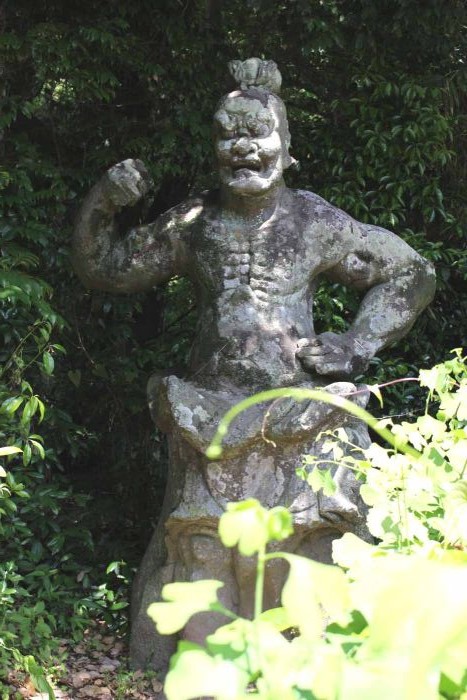

対であった他の一体(吽形相の『那良延金剛』)はどうしても探り得なかったため、同じく廃寺となった福寿山海徳寺(時衆宗)の仁王像を据えて対としたものです。

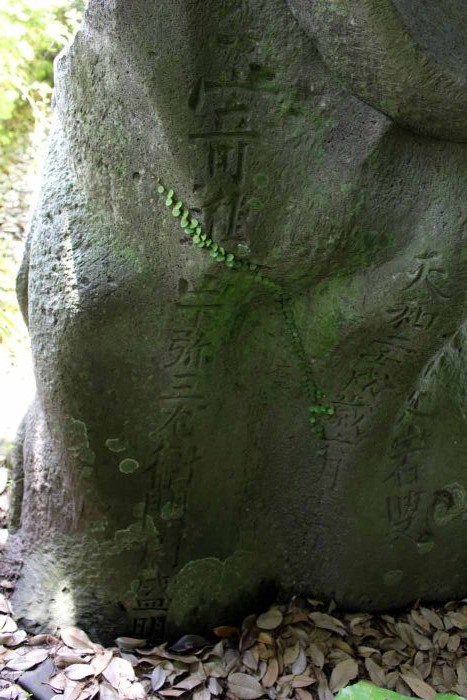

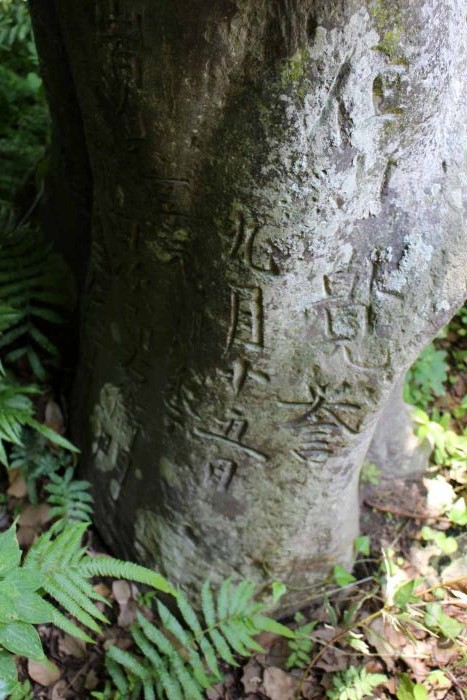

背面には『住山定岩叟 天和二壬戌(1682)歳六月十二日 石工 藤田次郎右衛門 寄進 山下弥三左衛門尉盛明』と記されています。

右側の旧海徳寺仁王像も『貞享元甲子(1684)年九月十五日住山覚誉』と記され、作者も寄進社も同じです。」

志布志市教育委員会

「大慈寺の創建は興国元年(暦応3年 1340)で、開基は北朝時代にこの地方で南朝方の武将として活躍した志布志城主楡井頼仲、開山は玉山玄提和尚です。

後に光明天主より『庚慧』の宸筆を下賜されて正しくは龍興山大慈庚慧禅寺といい、文安元年(1444)十刹(京都五山に次ぐ寺格)の列に加えられています。

大慈寺は臨済宗京都正法山妙心寺の末寺ですが、はじめは京都五山の東福寺に属しており、大慈寺2世剛中玄柔和尚は後に東福寺54世として本山に住持しています。また妙心寺に転じてからも、西院・龍雲・万安・柏州の各住職が本山の妙心寺に住持しています。

大慈寺はその盛時、寺領591石・寺域八町四方、禅門に学ぶ雲水が百名を越える地方僧俗の学問拠点として栄え、また慶長以降は琉球僧俗の日本留学所となっていました。絵図のように寺内には16の寺院僧坊が並び、末寺は藩内に70余ヶ寺もありました。

明治2年(1869)の廃仏毀釈によって大小の殿堂・仏像・什器・文書等は破壊又は焼失され一旦は廃寺となりましたが、64世柏州和尚の尽力によって明治12年(1879)寺号を復し、旧大慈寺寶池庵跡に再建されて現在に至っています。

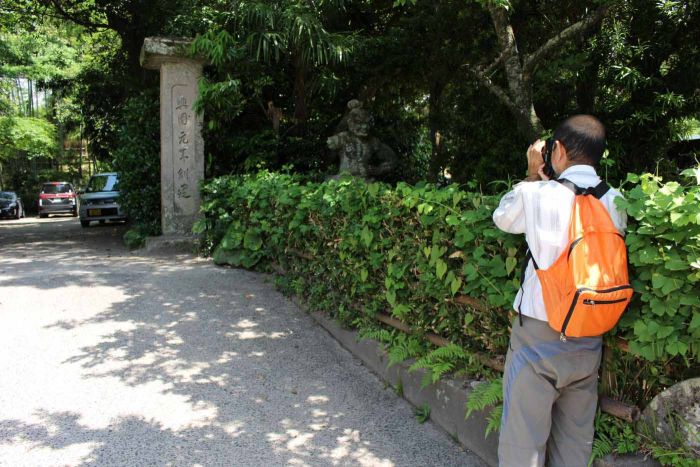

現在の大慈寺は、門前の豪壮な仁王像に迎えられて左奥の石段を上ると本堂があり、その西側の墓地には『楡井頼仲公』『柏州和尚』『琉球僧』等の墓があります。又、背後の山並み東端のカンタン峯(秋葉山)の麓には開山堂があり歴代住職や鶴丸君の墓等もあります。

さらに廃仏前には寺内であった市街地内にも、『即心院跡』や、旧大慈寺の門前にあった小西墓地跡につくられた公園内に『愛甲喜春』『肝付兼統』『日本どん』『児玉伝左衛門』等の墓が残っており、大慈寺の700年の歴史を物語っています。」

志布志市教育委員会

以上 2011.07.24撮影

以上 2016.02.20撮影

以上 2016.05.22撮影