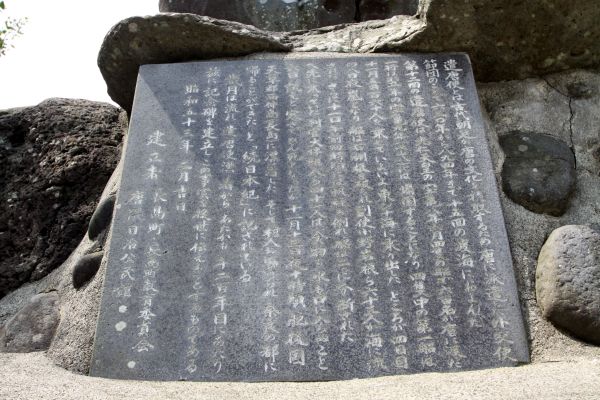

遣唐使漂着の地

2013.05.25

「遣唐使とは古代朝廷が唐の文化を摂取するため唐に派遣した外交使節団のことで 六三〇年から八九四年まで一五回の渡海におよんだ

第十二回の遣唐使は光仁天皇の宝亀八年六月四隻の船で六百名が唐に渡った 一行は翌年の宝亀九年(778)には帰国することになり 四隻中の第一船は十一月五日百六十人を乗せていよいよ東シナ海に乗り出した ところが四日目の八日夜 嵐となり 船は右棚根を破られ副使小野岩根ら六十三人が海に流された さらに十一日午前四時頃には帆柱も倒れ船は二つに分断された

へ先に乗っていた判官大伴継人ら四十一人は食べ物も水も口に入らぬこと六日 飢えと寒さでひん死となったが 十一月十三日夜十時頃 肥後国天草郡西仲島(長島)に漂着した そして村人に助けられ 奈良の都に帰ることができた と『続日本紀』に記されている

歳月は流れ 遣唐使漂着から あたかも 千二百年目にあたり 茲に記念碑を建立し この事実を後世に伝えようとするものである」

昭和五十三年三月吉日

建立者 長島町・長島町教育委員会

唐隈自治公民館