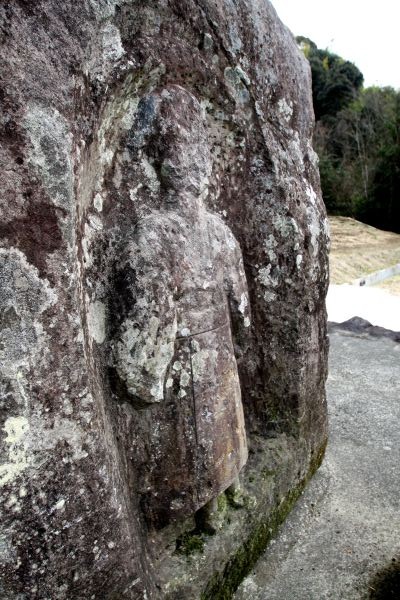

旧塘池の田の神

2012.02.25

「(湯田ため池の由来)

鎌倉幕府より守護として任ぜられた島津氏と、関東より薩摩へ下り地頭となった澁谷一族祁答院氏は、領土をめぐり対立していました。その後、戦国時代となり、島津氏は、さらに勢力を拡大していきます。永禄9年(1566年)祁答院澁谷氏は滅び、他の澁谷氏は島津氏に降伏し、当地域は、島津氏が治めることとなります。

江戸時代に入り、幕府は新田開発を奨励し、各藩で稲作がさかんとなります。現在のさつま町湯田地区にある湯田塘池は、宮之城島津家第四代久通より、藩の財政を潤すため、開田や用水路と供に工事が進められ、宝暦7年(1757年)、九代城主久亮の代に完成しました。以来この池は、後に近接地に完成した新塘池(しんともいけ)と区別するため、旧塘池(ふるともいけ)と呼ばれました。

堤長104m、堤高11mに及ぶ立派な塘が造成され、水鳥は泳ぎ、野花は咲き誇り茂っていたといわれます。

(豪雨による決壊と復旧事業)

このように、苦労の末に完成した旧塘池ですが、余水吐けが小さかったのか、大雨の際は溢水する日もあり、住民の不安が積もり始めていました。

ところが、宝暦7年3月、昼夜降り続く大雨により塘は一瞬にして決壊し、二町六反分の田畑が土石に埋没しました。この時の響きは、数里先まで雷鳴のごとく聞こえたといわれます。知らせを聞いた島津家家臣平田六朗兵衛は主君久亮に報告し、即刻改修事業に取りかかります。不足する土を左右の丘から採取し、堅固に締固めを行いましたがうまくゆかず、崩壊の繰り返しでした。このことから、少女ひとりが人柱として、捧げられたといいます。また、隣村からも100名の応援が駆けつけ、工事関係者はこれに感激し 必死に工事を続けました。

宝暦8年(1758年)復旧工事は見事に完成しました。

(県営ため池整備事業)

以来、約250年に渡り湯田地区の田畑を潤してきましたが、積年に及ぶ土砂の堆積や堤体、取水施設に老朽化が見られたため、湯田地区水利組合は国庫補助事業を申請し改修事業を行いました。驚いたことに、洪水吐水路や底樋(取水水路)については、現在の基準と照らしても十分対応できることが解り、宝暦8年の改修当時のまま使用することができました。

平成22年(2010年)4月、工事は完成しました。

わたし達は、先人の苦労と技術に敬意を示し、この立派なため池が豊な水をたくわえ、地域の農業が発展する様、守っていかねばなりません。」