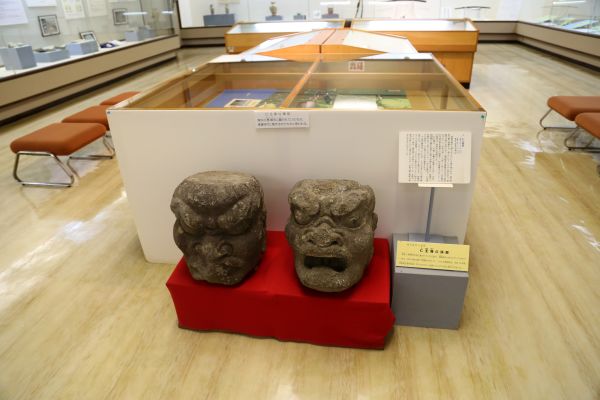

国分郷土館の仁王像

2015.10.25

「清水の横楞厳寺(りょうごんじ)門前に置かれていた石像で、鎌創時代に作られたといわれています。明治の廃仏毀釈で破壊されました。この仁王像頭部は、平成18年度黎明館主催特別展『祈りのかたち」場入り口で大々的に展示されました。」

仁王像頭

「像高 四五.五(右阿行)

像高 四四.〇(左吽行)

楞厳寺跡から掘り出された仁王像の頭である。廃仏毀釈の際に破壊され、頭だけになったものと思われる。楞厳寺は弟子丸村にあり、越前国宅良慈眼寺の末寺で曹洞宗宗であった。応永の頃(一二九四〜一四一八)、本田親治が天真自性を招請して開基し、初め惣勝寺と号した。江戸時代は、清水邑の菩提所であった。

仁王像は、一王像・金剛力土像等とも言い、寺門・須弥壇(仏像を安置する壇)の両脇に安置され、神通力で外敵を払うと信じられていた。一対の半裸形で、口を開けた阿形と、口を閉じた吽形で構成される。

『三国名勝図会』によれば、八九の寺社に仁王像が確認される。このうち、描かれた仁王像のなかで、特徴的なことは太鼓腹で、その中心に臍が日立つように描かれている。現在、鹿児島では各地にこのような、身体の一部が欠損した仁王像が見られるが、往事の廃仏毀釈の凄まじさを今に伝えている。」