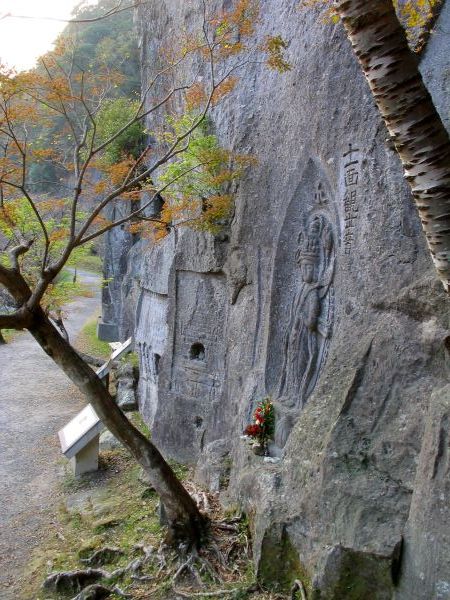

清水(きよみず)磨崖仏

2004.11.23

「清水川ほとりの高さ約20mの崖に彫られています。現在200基が確認されており、線で彫った「線刻」が多いのが特徴です。

最初に磨崖仏が彫られたのは平安時代の終わり頃で、そのあと鎌倉、室町、明治の各時代にそrふぇぞれの想いを込めて彫られています。

その規模の大きさや仏教的価値の高いこと等から、昭和34年に鹿児島県の指定文化財に指定されています。」

川辺町教育委員会

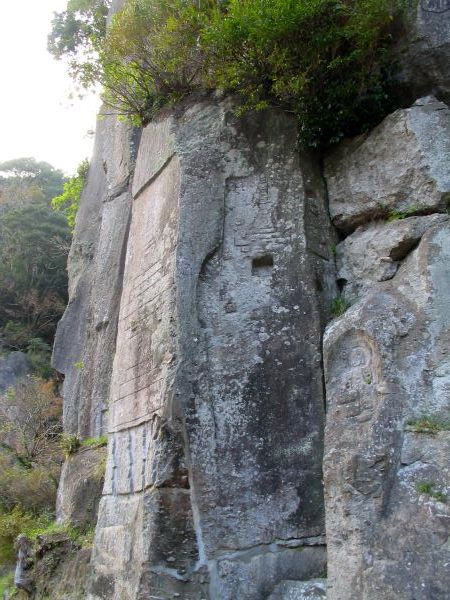

「この月輪大梵字は、鎌倉時代の弘長4年(1264)に、彦山(今は英彦山)のお坊さんが彫刻しました。江戸時代の古い記録によると、梵字は5つあったことがわかっていますが、現在は3つしか残っていません。向かって右側にあった2つが崩れて落ちたと思われています。

残っている梵字は、左から「カーン」「ケー」「バイ」と読み、それぞれ「不動明王」「計都星(彗星)」「薬師如来」を表しています。「薬研彫り」と言われる彫り方で彫られていて、とても美しい形をしています。

最近、落ちた2字が図のように推定されました。薬師如来を中心にして、両側の不動明王・毘沙門天が、計都星・羅?星の2つの星を挟むように並べられています。計都星は彗星を、羅?星は日・月食星を表していて、彗星も日食・月食も昔の人たちにとって、とても不吉なことでした。またこの大梵字が彫られた年に、史上最大の彗星が見えたことと、2回の月食があったことがわかっています。

これらのことから月輪大梵字は、薬師如来と不動明王、毘沙門天の仏の力で不吉なことを封じ込めようとして彫られたのではないかと思われています。

この大きな梵字を、こんな高い所に彫刻できるような人は、強い力を持っていて、しかも仏教にとても詳しい人だったと思われていますが、そういう人がいたという喜六は残っていません。」

川辺町教育委員会

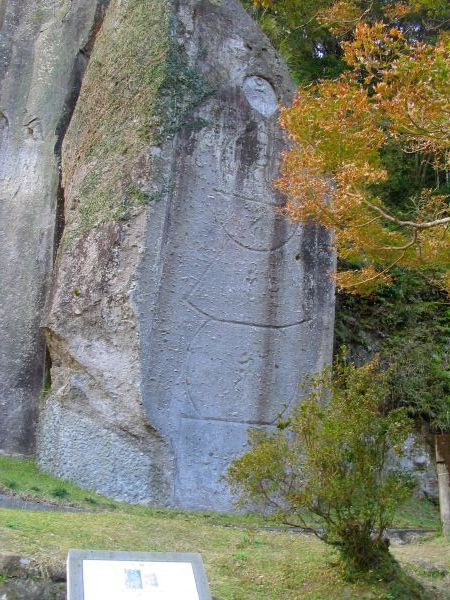

「五輪塔は、亡くなった人の供養のために作られるもので、日本では平安時代の終わり頃から、石や木や崖面などに作られています。

清水磨崖仏群には、現在約200基の供養塔、仏像の梵字が彫られていますが、この大五輪塔はその中でも最も古く、最も大きなもので、日本一の大きさです。彫刻されたのは、平安時代の終わり頃から鎌倉時代の初め頃と考えられています。

下から地輪、水輪、火輪、風輪、空輪という五つの形でできていて、これは仏教で、世界をつくる五つの要素と考えられていたものです。

またそれぞれ梵字が彫られていて、下から「ア・バン・ラン・カン・キャン」と読み、一つのお経になっています。

大五輪塔を囲む五角形のものは「板碑」と呼ばれる塔で、五輪塔上の円の中には、大日如来をあらわす「バン」という梵字が彫られています。

また、板碑と五輪塔の間には約10cm四方のマス目があり、中に墨でお経と思われる五千字以上の梵字が書かれていたと考えられていますが、今ではほとんどが消えてしまいました。

このようにこの大五輪塔は、優れた仏教の思想を表現していますが、今のところ誰が何のために彫ったのかなど詳しいことはわかっていません。」

川辺町教育委員会

「清水磨崖仏群には、平安時代から明治時代の約800年の間に、200体の供養塔や仏像が彫られました。

室町時代に彫られたものは、ほとんどが五輪塔ですが、ほかに板碑や仏像もあります。

この時代の彫刻の特徴は、小型で立体的な「浮き彫り(陽刻)」で彫られていることです。その前の鎌倉時代のものは、線刻で彫られています。

室町時代の供養塔は、自分の供養を、死ぬ前に自分で済ませておくという「逆修思想」の影響を受けていて、並んで彫られた夫婦のものと思われる五輪塔もあります。

このように清水磨崖仏群には、その時代の人々の考え方や習慣が刻まれています。」

川辺町教育委員会

「これは宝筺印塔という塔で、もとは宝筺印というお経を収めていたものでしたが、鎌倉時代から亡くなった人の供養のために建てるようになりました。

この3つの宝筺印塔は、鎌倉時代後期の永仁4年(1296)3月13日に彫刻されました。清浄という女性が亡くなって49日目の供養のために、平重景という人によって掘られたものです。このことは、右と中央の塔の間に墨書きと彫刻で書かれています。この宝筺印塔の彫られた背景には、「輪廻転生」という考え方があるといわれています。

また、この清浄という女性を供養する別の宝筺印塔が、清水川下流側の入り口近くにも彫刻されています。それは死後35日目の供養のためのもので、平家幸という人が同じ年の2月28日に彫っています。

こんなに厚く供養された清浄という人は、当時川辺を治めていた河邊氏の領主の母親か妻ではないかと考えられています。

これらの宝筺印塔は、彫刻された時期や目的、彫刻した人が記録されており、詳しいことがわからない磨崖仏が多い中で、とても貴重なものです。

また、同じ人の供養のために、これほどたくさんの宝筺印塔が奉納されているのも、とてもめずらしいことです。」

川辺町教育委員会

「清水磨崖仏群に最後の磨崖仏を彫刻したのが、吉田知山(1842〜1898)という旅のお坊さんで、「十一面観音像」「阿弥陀如来像」「宝筺印塔」の3つを、明治28年(1895)に彫刻しています。線で彫ったものが多い清水磨崖仏群の中で、知山が彫ったものは全て浮き彫りで彫られています。

この十一面観音は、奈良県長谷寺の本尊と同じ姿をしており、知山が長谷寺と関係があったことがわかります。川辺町内には長谷寺式の木製十一面観音増が、清水磨崖仏群と川辺町高田城の前の観音堂にありますが、全て知山の手によるものです。

ここの宝筺印塔と同じ形で木製のものも、当時知山が宿泊していた川辺町神殿の末吉家に残されています。

知山は、大阪の出身で、滋賀県延暦寺や長野県善光寺、京都府清水寺などで修行をし、川辺町にやって来ますが、いつ頃来たのかはっきりしません。ただ、明治24年(1891)に川辺町神殿の末吉家にいたことは、知山が彫った仏像を入れる箱の裏に書いてあることからわかっています。この末吉家には、今でも知山が作った仏像や木製の宝筺印塔、釈迦来迎図などの仏画、知山の位牌が残されています。

その後知山は、曽於郡大隅町に移り、大隅町月野にも磨崖仏群を彫刻しています。」

川辺町教育委員会