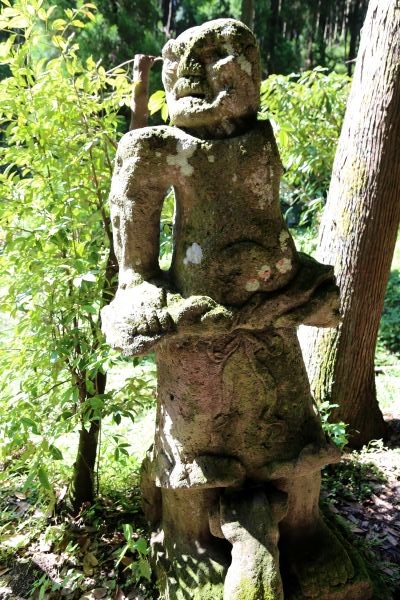

鷹直神社の仁王像

2015.08.22

「由緒

昔はタカナオ妙見三社大神宮と尊称された。また、口碑によると、この神社には老猿がいて神の使いをすると言う。この猿が村里に現れると災難が起こると言って恐れられていた。猿が使いをするのは、年貢神社(南町銘木市場近く)と七狩長田貫神社(太崎神社)と言う。また、神社下の池には神亀が住んでいて野里の彦神社にお使いをすると伝えられる。

由諸

創建は明確には不詳なるも天正十年(安土桃山時代約1570〜1600年)奉納の木像及び神楽面や氏子代々の口伝えにより、戦国時代と言う伝えや、更に昔に遡って延元元年(南朝時代で約1340〜1390年頃)と言う言い伝えがある。旧神社は横山町字高野山2717番地に鎮座されまして、一の鳥居は神社より十町余(約1Km)りへだたる岡元に在り、二の鳥居は今鳥居松と称されている所に在りし、と伝えられている。古くはタカナオ妙見三社大神宮と尊称され、神徳は近郷に伝はり別けても【ホウソウよけの神社】としても有名でした。しかし不幸にも放映の初年火事に会い、御神鏡地の宝物は無事であったが貴重な古文書など全て焼失してしまった。この災厄の時御神鏡を飛び出し天空を光の尾を引きながら飛行し、現在境内にあるイスの木にかかりし、と言い伝え後人之を【境内掛の御神木】と称して崇敬したという。「災厄ありてより後神鏡かかりたる地こそ神霊の選び給いし霊地なり」として宝永二年二月(江戸時代前期〜中期)に造営の工を起こし四月に落成した。再建された神殿は年と共に破損はなはだしく損壊寸前となり氏子等相議あり、改築することとなった。改築は昭和14年4月に起工し昭和15年竣工したが近年損傷激しく平成二四年に外壁等の補修工事を有志の寄付などにより行う。

当時の御神鏡かかりの御神木は樹齢数百年を経過し樹高は11〜12m目通りは2.5mで茂り栄えていたが、平成二十一年に枯れ伐採する。後継ぎの御神木として境内東側に生い茂るナギの樹を選び定める。此のナギの樹は樹高15m余り、幹周りは2.5m程、樹齢は数百年と思われる。境内には他に同じじようなナギの巨木が二本ある。尚、当神社改築の時の氏子数360戸崇敬者は60戸と記録に残っている。」

以上 2015.08.22撮影

以上 2017.04.16撮影