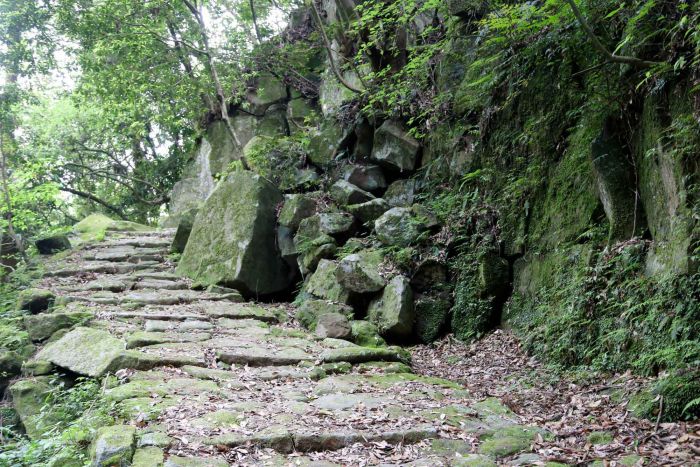

掛橋坂

2018.05.06

「古くは道幅が狭く危険な板敷きの道=『桟(かけはし)』で、地名『掛橋』の由来となった可能性があります。

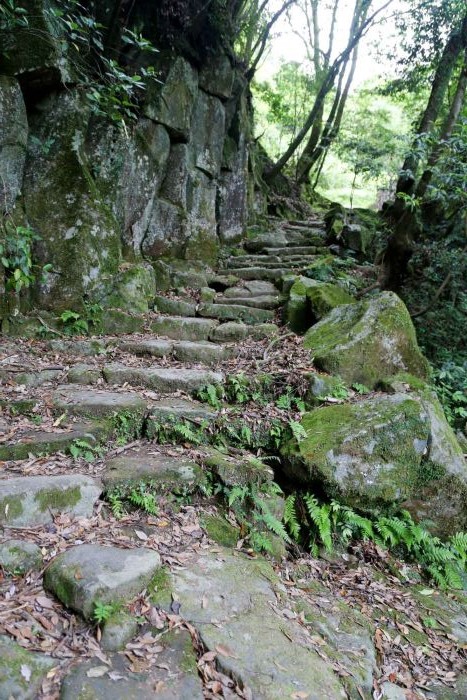

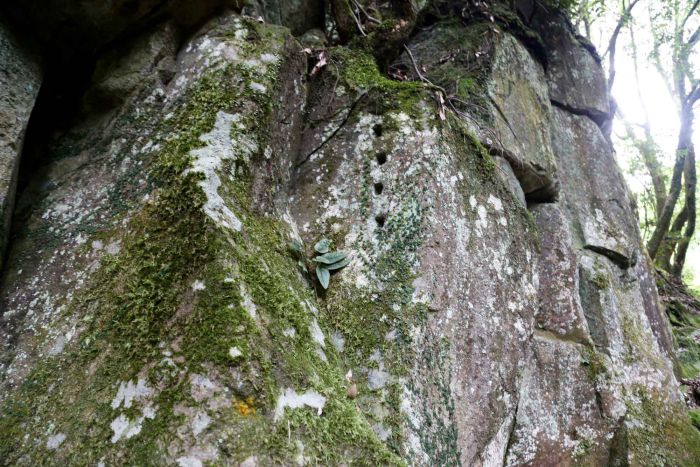

江戸時代には、藺牟田・祁答院方面と蒲生を結ぶ地方街道として利用され、帖佐郷にあった納屋町御蔵・小烏御蔵まで、毎年たくさんの年式米が輸送されました。掛橋坂は、道中最も厳しい難所として知られ、18世紀末、寛政8年(1796)までには、地山の石を削った石段や切り石を敷き詰めた石壁が完成したようです。

明治30年代以後は、馬車輸送のため、急こう配の掛橋坂を避け、迂回路をとった県道(現川内加治木線)が整備されると、掛橋坂の記憶は、次第に人々から忘れ去られました。

しかしながら、掛橋坂は、幹線道路の役割は終えましたが、戦後も西浦・北両地区の人々の生活道路として今日まで大切に保存されてきました。

市教育委員会では、現地調査や文献調査を行い、平成25年6月13日付で掛橋坂を市の史跡に指定しました。現地での見学は可能ですが、危険個所もありますので、安全には十分注意してご見学ください。」