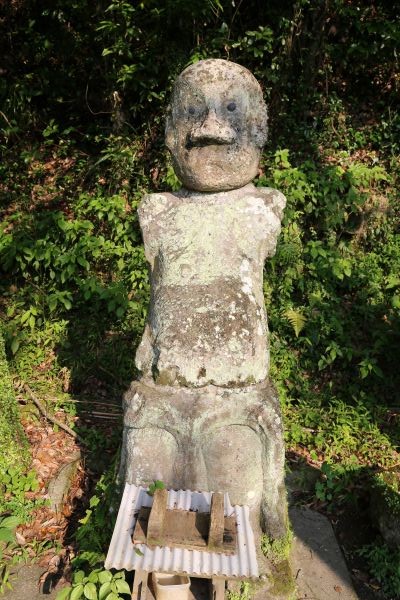

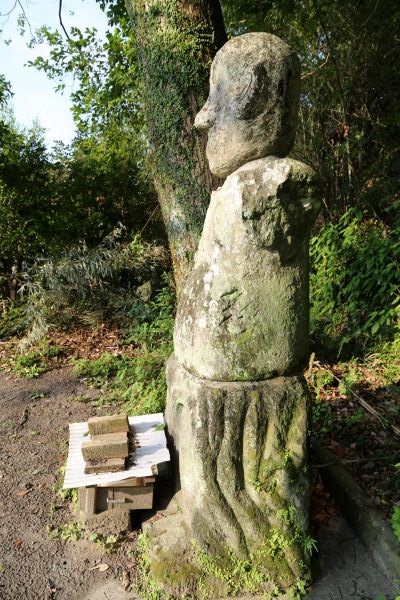

隈媛神社仁王像

2015.09.26

「由 緒

隈媛様は人吉(球磨)の領主相良義日公の息女であるが義弘公が飯野城を守備(永禄十一年〜天正十一年、一五五九年〜一五八三年)して居た頃相良家と不和となり隈媛様が離別されたことは戦国時代の女性の悲しい宿命と云うべきであろう。媛は人吉には帰らないで自分のお化粧田であった辺川に来られ同地の観音渕と云う川中でお灯明を手に持ち腕の上で香を焚き乍ら十七日問難行苦行を続け両家和睦と自分の復縁を神佛に祈願されたがその甲斐もなかったので家来の松葉瀬李左衛門の子供を出家させ媛の菩提を弔うように云い残して渦巻く川中に投身死去された(年号及年令不詳)義弘公も媛のことを哀れに思いその遺言通り李左衛門の子を出家させ光規坊と名乗らせたが後年京都に派遣して真言宗を修行して天正十七年八月媛の御神号宝現大明神御爾を受けて皈った。

文禄十三年現在のところに宝現寺を開山して媛の菩提を弔うことになったが、慶應四年(明治元年)の神仏分離令で隈媛神社と改められたのである。宝現寺歴代(二十九代まで)住職の墓は東側の杉林の中に當寺開山権大僧都光規の大石塔と共に現存して居る。」