薬師山の庚申供養塔

2016.06.11

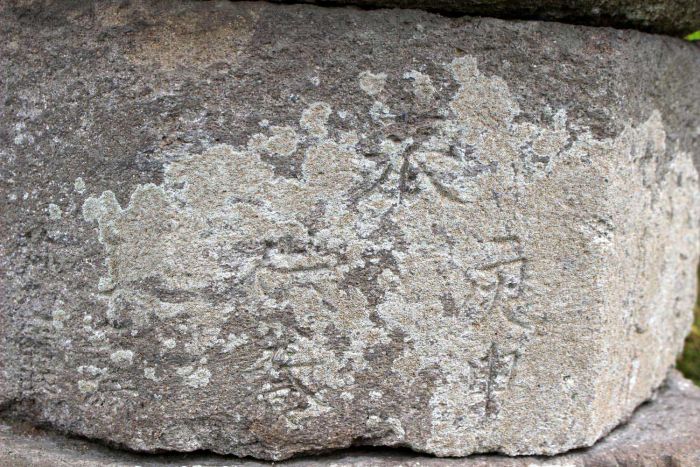

「薬師山の庚申供養塔は、高さが約2.4m、左手に宝珠、右手に錫杖をもった地蔵を浮き彫りにしたものセで、八角形の台石に『延宝六天 二月彼岸』と『與右衛門』外22名の名が刻まれているところから、延宝6(1678)年に中野集落の人々によって建てられたものです。

庚申信仰の行事とは古くから沖縄をのぞいた全国各地で行われていたもので、60日日ごとにめぐってくる庚申の日の夜、人が寝ていると人の体内にいる三尸の虫が天にのぼってその人の罪や過ちを天帝(神様)につげるために早死にをするといわれていました。そこで人々は当日の夜は宿に集まり、悪い流行病を滅ぼす青面金剛や道案内をする猿田彦を祭り、一晩中寝ないで語り合ったり、健康長寿を祈りながら酒食をともにして夜明けを待つ風習でした。また、当日の結婚式は禁止するという風習もあったといわれています。

この庚申供養塔は、ここ実方の中野集落における当時の庚申信仰の深さを示すものです。」