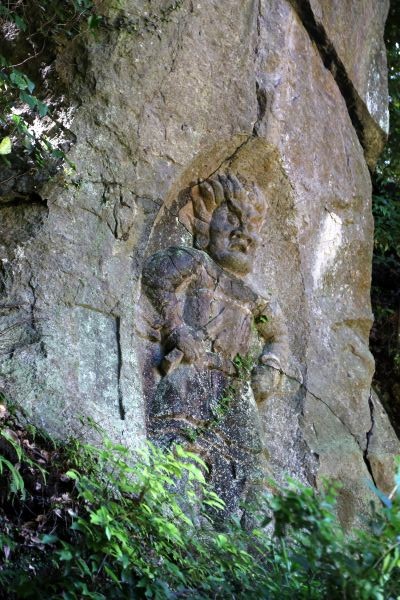

清泉寺跡磨崖仁王像

2015.06.06

「如意山清泉寺は、文献によれば川辺郡宝福寺の末寺で曹洞宗であった。本尊は、阿弥陀仏の磨崖が高さ二.六メートル、百済の日羅作と伝えられる。坊津の一乗院、谷山の慈眼寺を開基した日羅の開基と信じられるが、年代不詳。その後中興開山は、覚卍和尚により応永年中再興したと伝えられる。

覚卍和尚は、伊集院の人。幼にして非凡、京都南禅寺で修行する事二十年。後郷里に帰り、樋脇町に移り、玄豊寺を建立、その後谷山の烏帽子獄に登り、庵を結ぶ。

清泉寺は、廃仏毀釈により荒廃したが、現地に残存する諸種の磨崖仏像各種の石塔、板碑等の磨崖彫刻や供養塔等が残っている。更にその後正保四年(一六四七年)島津大和守久彰の五輪塔がある。久彰は、島津貴久の弟、忠将の子孫で垂水新城屋敷の祖となった人。寺跡には、高さ二.八メートルの大磨崖仏をはじめ、建長三年(三五一年)彼岸の中日の磨崖文字、その他各種の磨崖仏薩摩板碑と仮称される供養塔など豊富に残存しており、極めて貴重な史跡である。」

前鹿児島市文化財専門委員 木原三郎