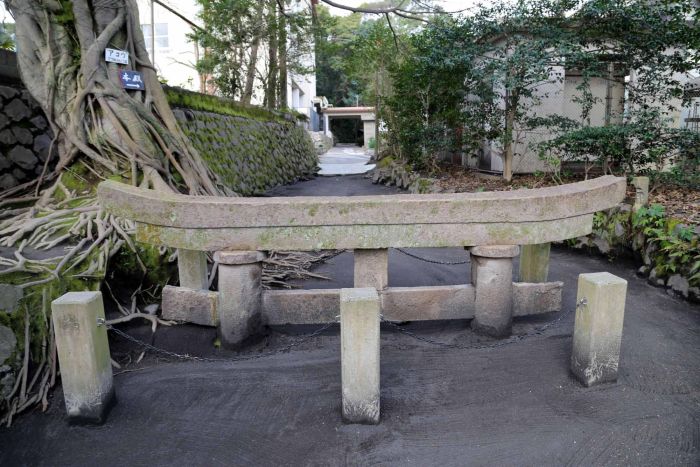

埋没鳥居

2016.02.27

「大正大噴火の前兆は、すでに3日前から始まっていました。島内いたるところで井戸が沸騰し、海岸には大量の死魚が浮き、地震が断続的に起きていたのです。

安永噴火の言い伝えから、大爆発の『前触れ』と感じた人も多く、村は騒然とした雰囲気に包まれました。

1914年(大正3)1月12日、午前10時5分まず西桜島赤水上が黒煙を突き上げ、10分後には東桜島黒神の鍋山が大音響とともに爆発。黒煙は上空7000mに達し、全島を被いつくしました。間断なく轟く爆発音と火山雷、降り注ぐ噴石の雨、更に翌13日には溶岩の流出が始まり、30億トンの火の波が瀬戸海峡を横断、桜島と大隅半島を陸続きにしてしまったのです。ここ黒神でも全戸687戸が火山灰に埋没しました。

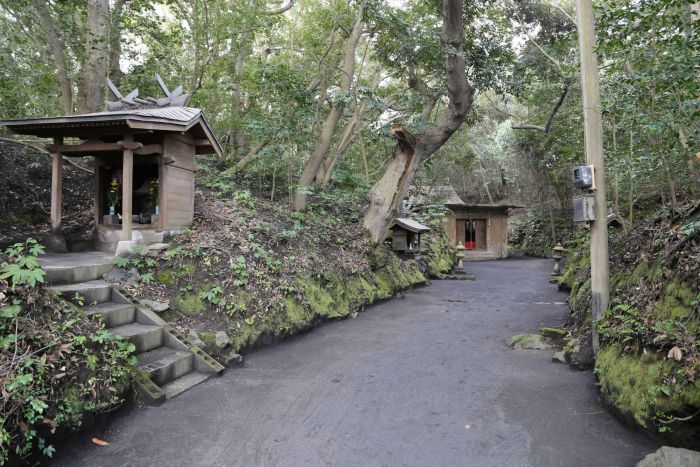

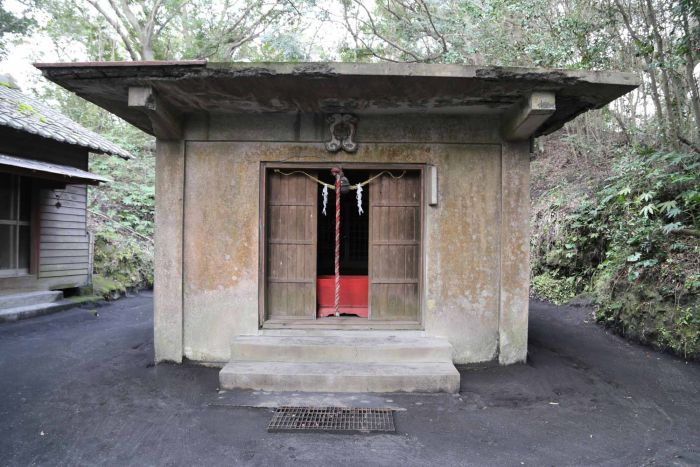

高さ3mの腹五社神社の鳥居は、笠木だけ残して辛うじて見えていましたが、時の村長野添八百蔵は、爆発の猛威を後世に伝えるため発掘の中止を指示。そのままの形をとどめることになりました。

現在この鳥居は県の文化財に指定されています。」

鹿児島市