加紫久利神社

2016.07.31

「御鎮座年代は社伝によれば、遠く神代の創祀という。既に貞観二年(860)三月、薩摩国従五位以下加紫久利神加従五位上と三代実録に載せられて居る。延喜式には、薩摩国頴娃郡牧聞神社(薩摩一の宮)薩摩国出水郡加紫久利神社と薩摩国では二社記載されて居り、古来薩摩二の官として代々朝廷の尊崇厚く信仰の中心であった。

島津氏の治世になってからも特に薩摩の総社として尊ばれ、二十二代島津吉貴公は社殿を改築して、六十石を與えている。

社殿は歴代藩主の修理、改造、再建等十余度に及び、明治六年県社として再興されたのちは神域広大にして神厳この上なく深く官民の尊崇するところであったが明治十年、六月三日西南の役の兵火にかかり門守社以外の社殿、神山、神宝、古文書等灰燼に帰した。其の後、明治十三年社殿は再興されたが地租改正又農地改革に依って境内地は縮少された。

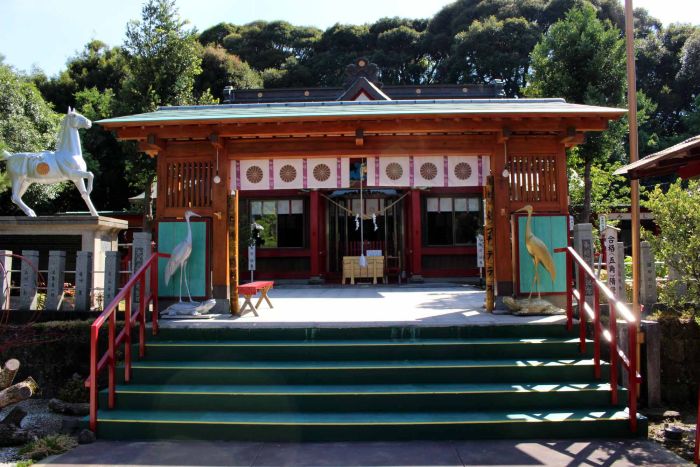

そして戦後社殿は老朽し、老樹は虫害をうけて神域はとみに荒廃するに至った。氏子一同神域の荒廃を座視するに忍びず、社殿の改築を計り、昭和三十六年三月、現在の社殿が創建され、さらに平成元年一部改築される。(御本殿に立派な鶴と亀の彫刻があることから最近では鶴亀神社として信仰が深い。)」

「出水川定右衛門は宝暦のはじめ米ノ津元町の旅籠絵島に生まれる。幼時から怪童のほまれ高く米俵を片手に一俵づつ下げ高下駄で歩き、はてはお手玉に取ったり孟宗竹を手で引き裂いて相撲の褌にしたとの逸話もある。

はじめ大阪相撲に入り醜名を郷里の米ノ津川の旧名から『出水川』と名乗ったがほどなく江戸相撲に移る。

出水川は小結・関脇で大活躍、最高位の大関(当時は横網はない)にはなっていないがその頃のカ士は大名のお抱えで大関は姿や形のよきを重視した形式的装飾的なものだったので、出水川は有数のカ士だったことがわかる。

しかし花形力士出水川の前に立ちはだかったのは身の丈ニメートル体重一五〇キロの巨漢達ケ関であった。1.七七メートル一三五キロの出水川はどうしても勝てず、故郷に帰り加紫久利神社に断食祈願、神のお告げどうり立ち上がるや相手の前褌をとって倒し話は有名である。

この石燈ろうはそのおれいに寄進したものである。」