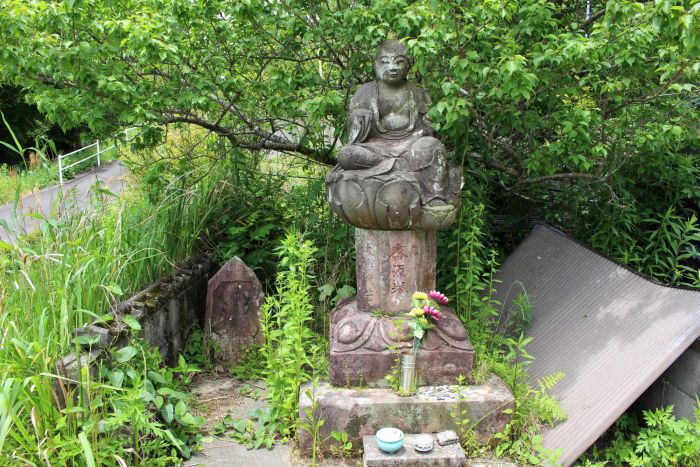

梅岳寺跡仁王像

2016.05.14

「天文年間(今から四百年ぐらい前)島津忠良(義弘公の祖父)が三枝舜有和尚を開山として創建しました。

梅岳寺が建てられる前は小さな庵があったそうで、おそらく谷山の皇徳寺から難を逃れてこの地に来た舜田、舜有和尚の庵であったと思われます。忠良はこの和尚に学び『いろは歌』を作って人々を教化しました。後に人道して法号を日新とも梅岳ともいいました。

加世田には日新寺を建てて菩提寺とし、ここには梅岳寺を建てて、彼より早く死んだ妻『寛庭芳宥大姉』をこの墓地におさめました。鹿児島の福昌寺の末寺で、寺高は七十八石『お目見得寺』(住職が直接藩主と会うことができる寺)の寺格をもっていました。墓の周囲には三十代までの住職の墓があります。

寺は明治の始め焼き打ちに合い現在残っているものは山門の脇にあったと思われる石の菩薩像と、蓑輪英孝氏宅にある舜有和尚の木像があります。

この木像は町の文化財第一号になっています。」

伊集院町教育委員会