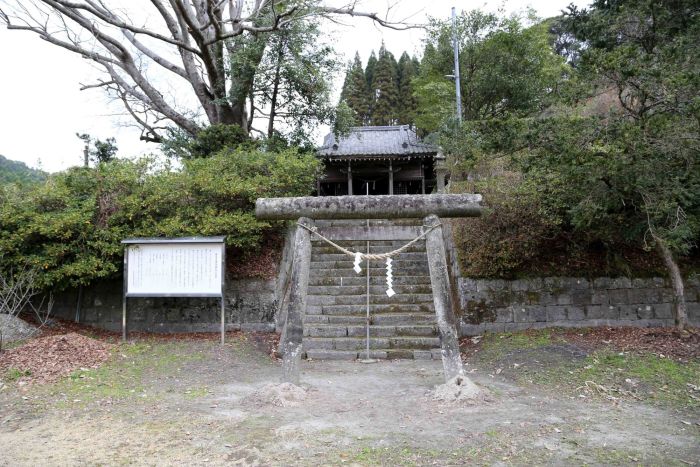

東市来護国神社

2016.01.17

「明治三年六月戊辰の役従軍生存者四十一名が、戦没者十二名の追悼の為に石碑と祠を建立したのを緒とする。

以来、毎年四月二十六日に慰霊祭を執り行ってきた。

明治十年の西南の役の戦没者を合祀して招魂社と称した。

明治十九年官社東市来村招魂社となった。これを官祭招魂社と云い、県内では十三社が列せられ全て官費で祭祀が行われた。

その後、日清日露の戦役、済南、上海事変、日支事変の戦没者を合祀し、昭和十四年四月一日、東市来護国神社と改称した。

昭和二十四年四月二十二日、社殿を修復、同二十八年十一月二十七日社殿が築かれ、大東亜戦争の戦没者を合祀した。

戊辰の役 十二柱

西南の役(西郷軍) 四十五柱

日清戦役 六柱

日露戦役 二十二柱

済南・上海事変 二柱

日支・大東亜戦 九百四十六柱

計 一千三十三柱

この沿革は、本町出身で陸軍予科士官学校長も務めレイテ島で戦死された牧野四郎中将遺族のご寄附により、建立したものです。」

平成十八年十月吉日 東市来護国神社奉賛会