市指定文化財 史跡

西国分郷鑿溝崇水神記碑

2007.06.14

「この水神記碑の立っている所は、水天渕といわれる場所で、隼人町の水田を潤す灌漑施設、宮内原用水の取り入れ口に当たります。

宮内原用水は、前を流れる天降川を塞き止めてダム状にして水を溜め、用水溝に注ぐように設計されています。

宮内原用水が作られたのは、今から二百八十年ほど前の享保元年(1716)のことです。正徳元年(1711)から工事を始め、六年かけて完成しました。

この用水工事を指導監督したのは、島津藩の郡奉行(農政土木担当)の汾陽四郎兵衛盛常という人物でした。

碑文によれば、“用水工事の計画は、はじめ汾陽盛常が思いつき、藩の重役に工事の必要なことを訴えた。しかし、重役たちはエ事が難しく費用がかかり、工事により人々が苦しめられることを心配して、なかなか工事を許可しなかった。

それでもなお、盛常は用水開発の利点を強く説いて、ようやく藩の許可をもらった。用水工事は、水の取り入れ口付近に大岩が多く溝を開通させるのにたいへん苦労した。”と書かれてい小ます。

用水は水天渕から日当山へ流れ下り、ヒルコ神社、鹿児島神宮下を経て内山田の宇都山に達します。ここでさらに二つに分かれ、一方は小田・野久美田方面、もう一方は隼人塚前を通り、浜の市・住吉方面へと注ぎます。その距離は二里半(約十キロメートル)です。

現在まで明治・大正・昭和と何度か用水の改修工事がなされています。それら先人のおかげで用水完成から二百七十年の間、用水は絶えることなく、今も水を運びつづけ、稲を育て、あるいは消火用水として人々のくらしに役立っています。

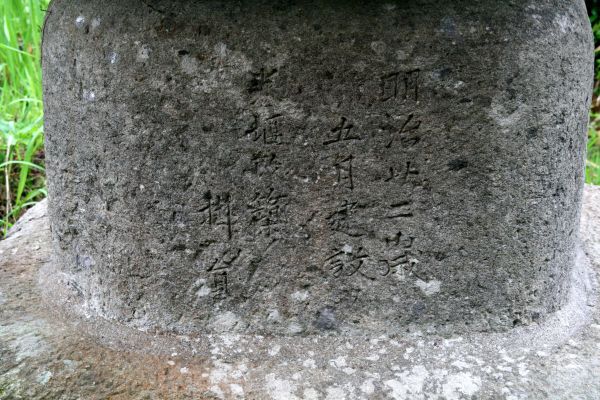

水神記碑は、宮内原用水の開通を記念して建てられたもので、碑文は薩摩藩の学者、児玉利貞(号は金鱗)が書いています。」

霧島市教育委員会