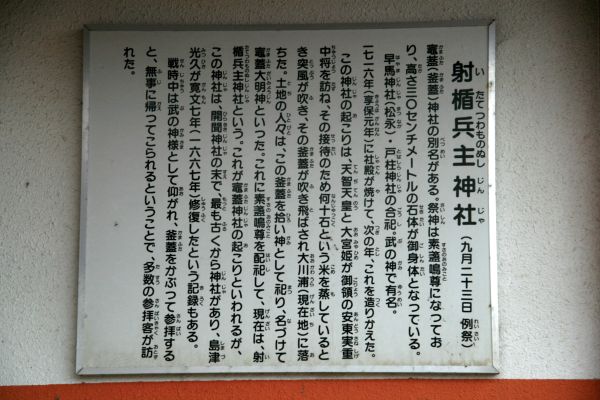

射楯兵主神社

2007.01.28

「竃蓋(釜蓋)神社の別名がある。祭神は素戔嗚尊になっており、高さ三〇センチメートルの石体が御神体となっている。 早馬神社(松永)・戸柱神社の合祀。武の神で有名。

1716年(享保元年)に社殿が焼けて、次の年、これを造りかえた。

この神杜の起こりは天智天皇と大宮姫が御領の安東実重中将を訪ね、その接待のた何十石という米を蒸しているとき突風が吹き、その釜蓋が吹き飛ばされ大川浦(現在地)に落ちた。土地の人々は、この釜蓋を拾い神として祀り、名づけて竃蓋大明神といった。これに素戔嗚尊を配祀して、現在は、射楯兵主神社という。これが竃蓋神社の起こりといわれるが、この神社は、開聞神社の末で、最も古くから神社があり、島津久光が寛文七年(1667年)修復したという記録もある。

戦時中は武の神様として仰がれ、釜蓋をかぶって参拝すると、無事に帰ってこられるということで、多数の参拝客が訪れた。」

あれが石橋ならば、と思います