高橋神社参道橋

2009.09.05

橋長:2.8m

橋幅:2.7m

2径間桁橋

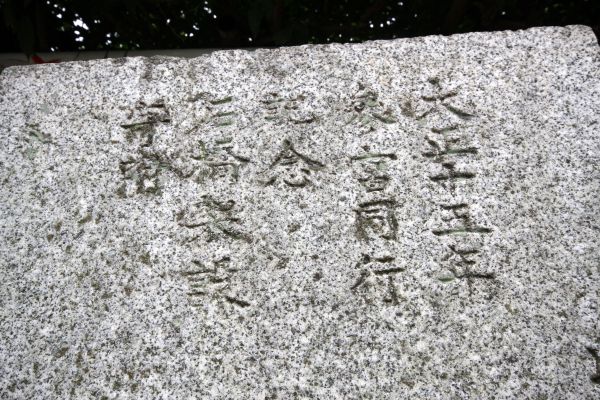

架設:大正15年(1926)

「中世の豪族“高橋氏”の居城跡で、現在の竃門神社境内を中心とした一帯が城跡のようで、“木戸”“溝口”・“屋敷”などの地名と、北・西・南を巡る堀が残っていました。

“筑後国史”には、“平城なり、縦五十三間、横二十五間、東に広さ三間の堀あり。西にまた二つあり。一つは広さ三間半、一つは二間の堀あり。二の丸は縦四十三間、横二十間、東西に広さ三間、南に二間の堀がある。高橋三河守鑑種先祖より続きたる采地の城なり。鑑種、大友の賞によって筑前岩屋の城を賜りこれに移る。”とあります。 (一問は約一.八メートル)

高橋氏の祖は大蔵春実で、藤原純友の乱(九三九年)平定のてがらにより、上高橋・今・鵜木・下高橋を領地とし、当初上高橋城を居城としていました。また、地名をとって“高橋氏”と名乗っていました。室町時代の高橋長種には跡継ぎがなく、豊後の戦国大名大友宗鱗は、名家の絶えることを惜しみ、一族の一万田右馬助に高橋家の家名を継がせ、高橋三河守鑑種と名乗らせました。

その後、高橋氏は居城を上高橋城からここ下高橋の地に移し、弘治年間(一五五五~一五五八年)に筑前岩屋城に移すまでここを居城としていました。

境内に残る宝筐印塔は“高橋様”と呼ばれ、高橋氏ゆかりのものといわれています。」

大刀洗町教育委員会