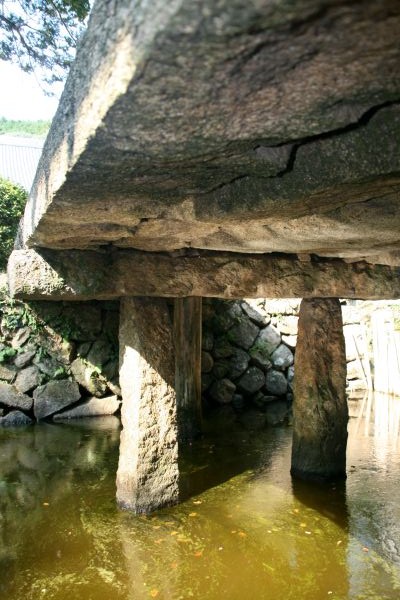

興国寺清涼池橋

2007.08.18

橋長:4.9m

橋幅:1.9m

桁6列

桁厚:19cm

2径間桁橋

「当山興国寺は、伝に従えば足利尊氏発願による豊前安国寺の後身という。古くは天台宗福智寺であったが、嘉暦元年無隠元晦禅師は時の豊前・豊後の大守・大友貞宗の帰依を受けて再興開山となり、臨済宗となる。のち、元徳二年後醍醐天皇勅願所として天目山實覚寺と号した名刹である。

暦応三年足利尊氏により安国寺の第一位として安国福城山泰平興国實覚禅寺と改められた、天文十三年豊前守護・大内義隆によって曹洞宗天目山興国寺として再興される。

右の如く南北朝時代以後の名刹として当寺には桧材寄木造り彩色、玉眼嵌入による南北朝時代の作である等身大の開山無隠元晦禅師の頂相彫刻がある。円頂・衲衣袈裟懸けの坐像は、元朝天目山にて中峰明本国師のもと参禅し一七ヶ年の修行を終え師の法を嗣ぎ帰国され、聖福・建仁・南禅・円覚・建長の名刹に埜住した禅師の風貌をよく伝えている。

また、当寺の歴史を徴する古文書として、足利尊氏・同直義・同義持・大内盛見・同義興・同義隆等の書状を初めとして、南北朝より室町時代の中世文書、江戸時代小倉藩細川幽斎、小笠原忠雄の文書等計二十四通(巻本二巻仕立)がある。彫刻、書跡共に貴重な資料である。

仏殿(観音堂)は享保四年の建築で質素なつくりが禅宗様建築の特徴を示している。柱などに建築当初の部材が多く残るほか、ひさし状に張り出した裳階を巡らす建築は県内でも少なく貴重である。

なお、附石註一基は建築の期日を示し貴重である。」

福智町教育委員会